撰文:雅璇

雅璇,於香港大學修讀藝術和英國文學,熱愛中國文化,廣東戲曲和南音。2019年為粤劇《包公怒鍘陳世美》任劇本整理,並於2021年在香港八和會館主辦的新編粤劇創作比賽中以《袍中詩》一劇獲得長劇组的優異劇本獎,於2023年「萬千聲音 眾志一心」第三屆全球粤曲創作比賽中以《一念如來》獲優秀作品獎。2022至2023年間曾任華夏藝風堂「南音賞析及創作班」的導師。

文章原載於《藝術當下》https://www.artisticmoments.net/

=================================

早前,鴻文慈善基金主辦了「雪域的祝福」唐卡展覽,一共展出了三十多幅大型唐卡。香港並不常見唐卡的展覽,私辦的又有如此規模也實屬難得。我雖不是佛弟子,但由於對佛教藝術有興趣,又願求認識藏傳佛教,所以實實在在地下了點功夫,瞭解瞭解唐卡。

唐卡,是其藏文Thangka的音譯,原意指可捲起的畫,是藏傳佛教特有的藝術形式。它的出現,原是為宗教服務。藏傳佛教的信徒,一般須選定一尊佛菩薩作為修持的對象,是為本尊,信徒要終生專注學習本尊的誓願、慈悲與智慧,並透過觀想本尊與本尊相應,得到覺悟的成就。觀想的過程,必須依據佛教經典內對有關本尊的描述,例如身色、衣着、形相、手印、持物、姿勢、其所坐或立之蓮台等等各方面逐一仔細有序觀想,持之以恆,達到一起念,即見本尊,懷其智慧,以進入更深的冥想和修持境界。將文字化為圖畫有助觀想,更可以捲起,方便携帶,逐水草而居的藏民在行旅之中,便可隨時掛起畫卷來供養和修持了。發展下來,唐卡的內容除與宗教有關,例如眾多佛菩薩和宗教人物的繪像、佛教故事、經變圖[註1]、曼荼羅[註2]和藏地寺院之外,也記錄了藏地的歷史文化和學術諸如醫學、天文曆法和生活習俗等等,逐漸成為西藏一種獨特的文化和藝術載體。

根據主辦機構所提供的資料,「雪域的祝福」所展出的唐卡,大部份出自19至20世紀青海一帶區域,內容以佛菩蕯為主。展場雖無專業慣見的博物館設備,但其空間佈局和色彩運用得宜,行走其中,令人倍感莊嚴和神聖。進入展場,當眼就是一幅釋迦牟尼說法圖,為展覽清晰點題。隨着策展路線,觀者看到佛陀的前世(本生故事)[註3]和今生(佛傳故事)[註4],佛陀以外的諸佛、菩蕯、藏傳佛教特有的本尊和護法,以及對藏傳佛教有深遠影響的上師[註5]。策展條理分明,在有限的空間中重點展示了一些藏傳佛教獨有的法相。

暴烈忿怒而慈悲

展品中最特別者莫過於一批忿怒相的藏傳佛教本尊和護法,其中一幅六臂黑瑪哈嘎拉(Mahakala,又名大黑天)正是忿怒尊的代表。

瑪哈嘎拉是藏傳佛教的主要護法,是眾護法之首。有別於常見的慈眉善目、結跏趺坐[註6]的法相,忿怒尊多怒髮冲冠、三目獠牙、凶惡猙獰,粗壯的身軀背後迸發出烘烘烈火,並以威武姿勢立於蓮台金色日輪之上,形態暴烈而粗獷。都市日常,戾氣怨氣充斥,横眉怒目、青筋暴現的種種忿怒色相,我們已司空見慣,甚至感覺麻木。但眼前這一大片藍黑和火紅,以及耀目金光,卻叫人難以忽視。原來瑪哈嘎拉是十一面千手千眼觀音的化身,觀音菩薩認為眾生難度,皆由魔所障,因此化現忿怒之相,降魔伏妖,以智慧火焰照出正道,免眾生誤入歧途,暴烈的背後原是無盡的慈悲。

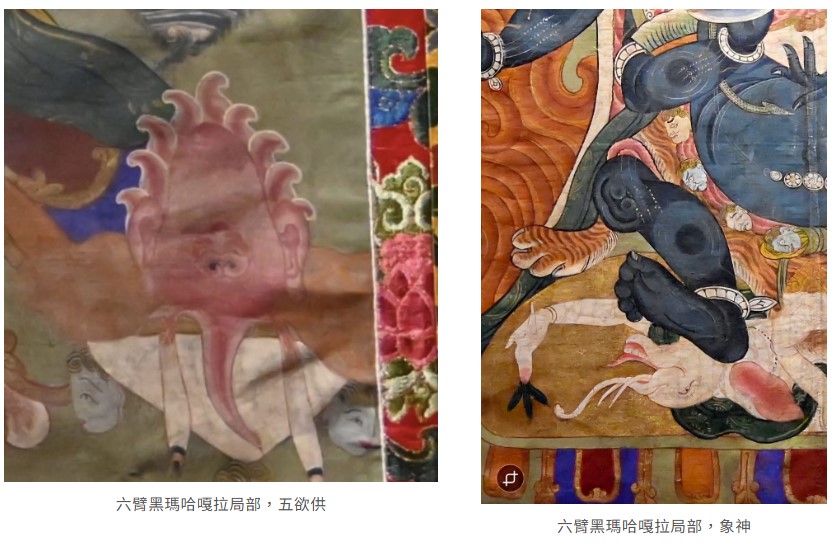

瑪哈嘎拉身上有着各種忿怒尊的標配──骷髏頭冠、新鮮人頭項錬、獸皮衣裙、各種骨飾和蛇飾,還有胸前手中拿着的裝滿血漿的嘎布拉碗[註7],除了使人心生怖畏,亦富象徵性意義。生命無常,枯骨、人頭都是你和我他日的寫照,不論出生貧富,眾生殊途同歸,最後只剩白骨,你我並無兩樣。世人多煩惱,皆因有你我之別,有我相人相之分,因而起了執念,眼前白骨儆醒世人放下分別心,明白眾生平等。另外,忿怒尊頂上的五骷髏冠代表因我執而生的「貪、瞋、痴、慢、疑」[註8]五毒,並對應着佛菩薩頂上五葉寶冠所代表的五方如來智慧,提醒世人時刻觀照內心,以佛智將妄念和負面業力轉化。此幅唐卡的蓮花座旁各有一嘎布拉碗,一個盛滿以妖魔的內臟、鮮血和體液攪拌而成的血漿,代表着五毒。另一個則載有人體五官──眼、耳、鼻、舌、身,分別代表「色、聲、香、味、觸」五欲,將這些供在忿怒尊座前,有淨化之意,讓世人醒悟到所愛所恨,如夢幻泡影,盡皆虚妄。

忿怒尊除有各式標配外,手中持物亦各有含意。瑪哈嘎拉有不同傳承,分別有兩臂、四臂和六臂。此幅唐卡的六臂瑪哈嘎拉胸前另一手持金鋼鉞刀,代表斷盡一切執着;身旁其中一手持金綱索,代表束縛一切妖魔,另一手持嘎布拉鼓[註9],能驅邪除惡;高擧的其中一手持三叉戟,表示有超越三界之大力,另一手持人首念珠,以生生不息的願力調伏五毒。另外,瑪哈嘎拉雙腳踩在手執蘿蔔的象神[註10]身上,代表去除無知和愚癡。

唐卡以色彩和圖像說法,震懾心靈。身處於此五濁之世,看見瑪哈嘎拉的忿怒猙獰,叫人不得不觀照內心,以如來智慧勤勤拂拭,清空負能量。唐卡又以豐富的圖像信息將瑪哈嘎拉強悍而威猛的守護神形像深嵌信徒心中,教人相信在修持路上只要堅定不移,必能得到智慧和力量摧毁種種障礙。在張牙舞爪,鮮血淋漓之間,世人悟得空性,窺見了慈悲。眼前的暴烈,竟是溫柔的守護。

臂彎中的慈悲

除了忿怒尊,多面多臂是藏傳佛教另一獨特的法相。前文提到的十一面千手千眼觀音正是一例。

在節奏急促的都市生活中,「一眼關七」是生存的必殺技,「七手八臂」是必需的裝備,多手多眼的佛教造像,奇特中不免帶着幾分親切。世人被生活壓得透不過氣,迷惘失焦,人間的苦,菩蕯都懂,觀音就是為了度之不盡的眾生才生出多面多臂啊!

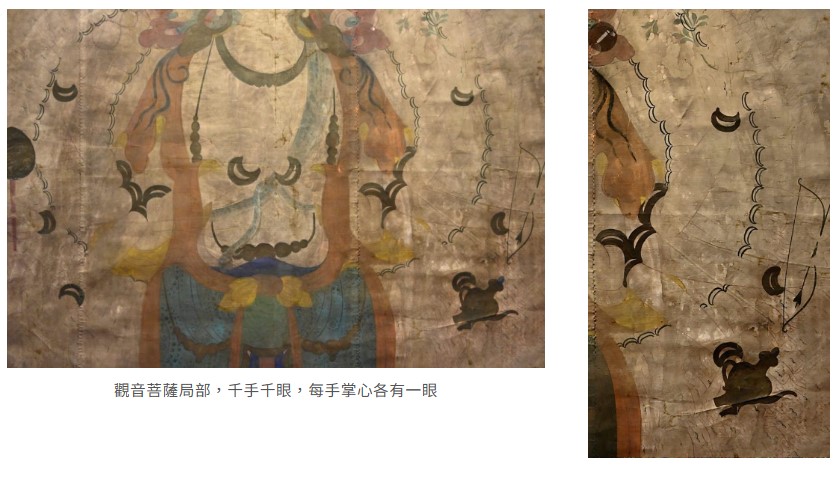

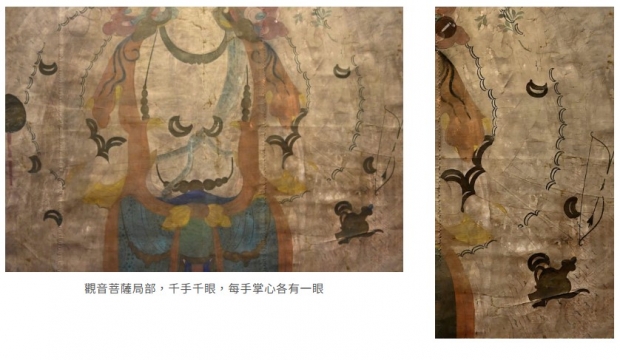

佛教初傳,觀音都是兩臂的,十一面觀音是隨着密宗思想流行而出現的觀音法相。觀音面朝各方,遍照十方有情眾生,十一面中有寂静相、忿怒相和兩者之間的嚴肅相,隨類應化,方便說法,最上一層的如來相是觀音的頂嚴上師阿彌陀佛。密宗發展到後期,開始出現千手千眼觀音,千手只是象徵,但最少須有八條主臂,每隻手上各有眼睛,並各持不同象徵意義的法器,用一切方法,救度世人。在藏傳佛教中,多見二者結合,成為十一面千手千眼觀音。

藏傳佛教流傳這樣的說法,觀音發宏願度盡六道眾生,然眾生造業之速,救不勝救,看着受無明之苦的眾生,觀音頭痛欲裂,信心動搖,此時其頭裂為十塊,身手也碎作千片,幸得阿彌陀佛以法力加持,將碎片化為十面和千手千眼,觀音抖擻精神,繼續以無邊法力普度眾生。

聽了故事,回看這幅唐卡的觀音,除八條主臂外,其餘手臂僅模糊可見,但已足以叫人感到菩薩的慈悲無遠弗屆。觀音爭分奪秒向眾生伸出援手,千臂同擧,化作一片耀目光芒,猶如都市的光速影像,又似電影的加快鏡頭。在這日不暇給的菩薩日常中,時間彷彿驟然定格,觀音在無聲寂静中踏步向前,問眼前眾生:「你又為誰而忙?為何而忙?」。

十方微塵世界的慈悲

唐卡用色,以白、藍、紅、黃、綠為主,這五色是藏族原始宗教苯教中五種本源的象徵色,再加上金和銀的運用,色彩鮮明而濃烈。有別於漢地常見的白身或金身佛像,唐卡中佛菩薩的身色都要依據相關經典的描述而定,例如源於不同流傳,瑪哈嘎拉身色或作深藍,或作純白。又例如,藏傳佛教其中一部重要經典《金剛頂經》,透過五方佛的形相來具體代表五種如來智慧,五佛各有特定身色,居中的大日如來白色,西方阿彌陀佛紅色,東方阿閦佛藍色,南方寶生如來黃色,北方不空如來綠色。是次展覽,也有阿彌陀佛和阿閦佛的唐卡,兩者並排展示。阿閦佛又名不動如來,曾發願對眾生不生瞋恨,那特別的藍,叫人一見難忘。當心生瞋怨憤怒時,或許這一抹藍色記憶能讓人撥開怒火,重見如來智慧。

在阿閦佛旁,是藥師琉璃光佛(下稱藥師佛),佛身也是藍色。藥師佛曾發十二大願,願成佛時身如琉璃,放大光明,遍照無量世界,為眾生去除無明病苦,他的琉璃淨土,和阿閦佛的妙喜世界一樣,也在東方。藥師佛居於唐卡中央,手執訶子藥果,兩邊圍繞着同是發願為眾生去病延壽的六佛,合稱藥師七佛,再加上下方中央的釋迦牟尼,是為藥師八佛。

東方究竟有多大?為何有兩個淨土?釋迦牟尼是現世的佛,其他諸佛的世界又在那裏?大乘佛教有三千大千世界的觀念,宇宙中有無數的三千大千世界,浩瀚無邊,稱為十方微塵世界,是以在無量世界中有無量諸佛,淨土遍布。淨土清靜光明,是極樂之地,若眾生發願,透過修持行善,亦能成佛。眾生本具如來之性,只是一時蒙垢,若得悉空相之妙,淨土就在每個人的心中。藏傳佛教在大乘佛教的基礎上發展,亦主張通過修行和觀想,便可與佛相應,即身成佛。我看諸佛,諸佛看我,並無二樣,人若能悟得佛心,常行慈悲,可見十方光明,在娑婆世界,也能尋得淨土。

唐卡說法

藏傳佛教的宇宙觀念、諸天神明、修持智慧和法門,都是唐卡的特色內容。與線條簡單並可隨心揮就的禪畫不同,繪畫唐卡,必須按照相關佛教經典設置佛菩薩的形相和用色,並嚴格依循造像經典所載的身體比例,不能逾越。唐卡中含有大量圖像符号,意蘊豐富,跨過文字,直接以視覺感知將佛教的宗教內容具象化,傳遞佛教智慧和要義,礙於篇幅,本文亦只能管中窺豹。比起冗長的經文,藝術往往更富感染力和傳播力。以藝術說法,自古皆然,各種巫舞、吟唱、圖騰、雕刻、塑像和繪畫,皆為宗教所用。但不同於其他非宗教藝術,唐卡藝術除了以色彩和圖像為觀者帶來即時和直接的感受外,還須依賴觀者對相關宗教經典或概念有所瞭解,才能全面釋放它的視覺能量。

因為不同流派傳承,或因語境變遷,或因前人不同領會,或須因應不同時代環境方便說法,唐卡中的神明背後的故事往往不只一個版本。例如密教之主金鋼手菩薩,有說是釋迦牟尼座前大護法,有說是釋迦牟尼三轉法輪為眾生說密法時所化現的報身相,有說是大勢至菩薩的忿怒相,至於唐卡中的圖像符號亦屢見有不同解釋,相信本文所涉內容亦未能避免,但若只用大腦思考,糾結其中,執着於正誤之辯,或許會錯過唐卡的心靈召喚。

當下世局紛亂,矛盾爭拗,無日無之。香港亦走過高山低谷,被疫情洗禮,經歷過動蕩不安,見證了幾許繁華,多少變遷。世界沒有一刻對誰遷就,時間沒有一刻為誰停留,大家都只得努力走自己的路。在人生路上,我不經意走進了唐卡的世界,領悟著它的喃喃細語和佛菩薩的慈悲,感受著策展人的善願和祝福,享受著當下的祥和清淨。「雪域的祝福」唐卡展覽,參觀者眾,展期最後一天正值八號風球,市民為觀展紛紛在前一天(星期六)入場,入口處可見排隊人龍。我在想,觀者會看到甚麼,感受到甚麼呢?是這批唐卡的價值?是這批唐卡的代表性?是唐卡的造工技藝?是一場藝術的盛宴?還是智慧的提示?心靈的力量?生命的開悟?

唐卡以藝術無聲說法,但並不止於藝術。一幅唐卡就是一場修行。

圖片由作者提供

[註1] 將佛經内容繪成圖畫,就是經變圖。

[註2] 藏傳佛教修行時所用的壇城,内含密教思想的宇宙觀念,也有用繪畫方式表達。

[註3] 釋迦牟尼累積多世菩蕯善行才能成佛,本生故事就是佛陀的前世故事。

[註4] 釋迦牟尼由出生到入滅的各種事跡。

[註5] 藏傳佛教有「三根本」──上師、本尊、䕶法,上師是藏傳佛教的傳承人,修行高深的指導者。

[註6] 指兩腳交疊盤坐的姿勢。

[註7] 以人的頭蓋骨做成的盛器,是藏傳佛教重要法器。

[註8] 五毒分指貪──貪欲、不滿足;瞋──怨恨、憤怒;癡──愚癡、不明事理;慢──傲慢;疑──無理懷疑、自以為是。

[註9] 以人的頭蓋骨做成的法鼓,是藏傳佛教重要法器。

[註10] 象頭人身,原為印度教神祇。