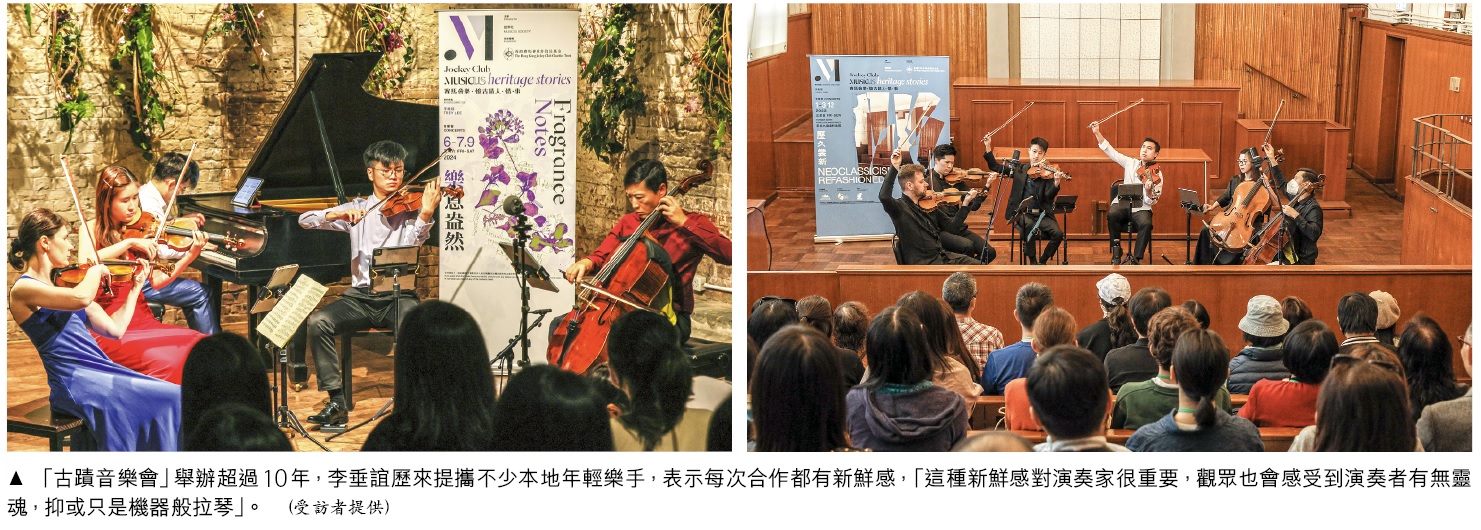

撰文:李潤茵 本刊記者

無論古典音樂抑或古蹟,總有人認為高不可攀,但李垂誼用行動證明,將兩者結合能實現「與眾同樂」──「有些觀眾喜歡這樣認識香港,特別是疫情後,現場音樂會的氣氛完全不同,連身體都能感受到震動,那是YouTube、Spotify無法比擬的!」視像會議鏡頭前,李垂誼難掩興奮。作為國際級大提琴演奏家,李垂誼長駐歐洲演出,卻從未忘記家鄉香港,每年至少回來數次,其中一大原因就是舉辦「古蹟音樂會」。

李垂誼與姐姐創辦慈善機構「誼樂社」(Musicus Society),自2013年起尋覓本港多個古蹟場地舉辦「樂.憶古蹟」社區音樂會,並從2019年起獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助。「我在香港出生,小時候在銅鑼灣長大,兒時經常經過保良局,卻從不知道內裏乾坤,直至數年前舉辦古蹟音樂會,終於有機會踏足這個地方,原來這麼特別、漂亮。」

古蹟音樂會的特別之處在於,李垂誼演奏的選曲會呼應場地的歷史背景,用音樂喚起觀眾的歷史感。這一項目在2022年獲聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心頒授「全球世界遺產教育創新案例獎」。「很多人說香港以前只是小漁村,但香港並不簡單,很早已經存在不同角色、不同層次、不同故事,並與世界形成多種聯繫。」

浦羅哥菲夫同窗好友

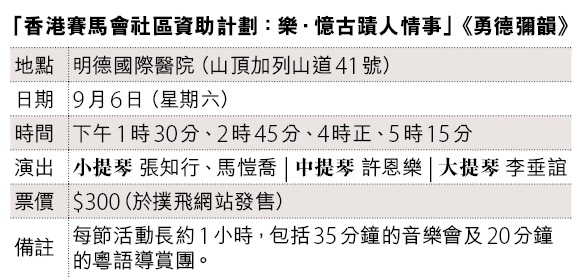

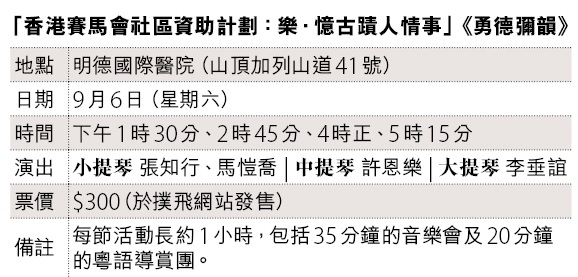

過去,他們曾發現香港與「樂聖」貝多芬的連繫;今年,適逢二戰結束80周年,李垂誼9月將率領樂社移師至另一個香港古蹟──明德國際醫院(下稱「明德醫院」)上演四場室樂音樂會﹝見表﹞。該院坐落於港島奇力山,主樓被列為二級歷史建築;創立人是1858年來港從事金融業的英籍銀行家Granville Sharp,他在1899年去世。生前,他訂好遺囑:為紀念亡妻Matilda Lincolne,決定以其名字成立醫院,1907年接收首批病人。二戰期間,山頂遭日軍轟炸,明德醫院未能幸免,其中一幢大樓被戰機炸毀。當年,醫護人員及病人靠躲藏在地下室避過一劫,該地下室至今仍保留;其後,他們被送往赤柱拘留營,直至香港重光,明德醫院於1951年恢復運作。

在籌備音樂會的過程中,李垂誼還發掘出一段鮮為人知的往事:「上世紀六七十年代,明德醫院曾收治一位病人,住院很久。他是一位鋼琴家,多年來一直在香港教琴,這位病人原來是蘇聯著名作曲家浦羅哥菲夫(Sergei Prokofiev)的同窗好友。」該病人是拉脫維亞教授夏里柯(Harry Ore),除了是浦羅哥菲夫在聖彼得堡音樂學院的朋友和同學外,還是柴可夫斯基的學生。他從1920年代起定居香港(日佔時期曾居澳門),期間培育了大批華人鋼琴家,直至1972年逝世並葬於香港。

李垂誼介紹,浦羅哥菲夫是蘇聯兩大著名作曲家之一,有「音樂變色龍」的稱號,代表作包括芭蕾舞劇《灰姑娘》等。俄國十月革命後,浦羅哥菲夫曾流亡海外,其後回國。二戰期間聲望很高,獲頒「史達林獎」,但後期遭到批鬥,作品被指受西方中產階級影響,遠離無產階級需求,因而作自我批判,最終於1953年3月5日與史達林同日逝世。

「發掘歷史的過程很有趣,我從未想過山頂一間醫院,竟然跟蘇聯著名作曲家有淵源,所以這次其中一首曲目是浦羅哥菲夫的作品,那是他在二戰時代寫下,形容他在戰爭當刻的心境,面對紛亂世界的感受。」

音樂會挑選了三首與戰爭歷史相關的經典樂章,除浦羅哥菲夫F大調第二弦樂四重奏外,還有浦賽爾的《狄多與依尼阿斯》序曲及狄多的哀歌,後者每年倫敦Remembrance Sunday都會在白廳無名戰士紀念碑前演奏;壓軸還有巴赫D大調第三管弦組曲,象徵和平與戰後重建。

空置古蹟是浪費

「音樂家喜歡在特別場地演奏以激發靈感。」李垂誼認為,香港演奏場地有限,若能善用古蹟,變相提供更多演出機會。「香港許多古蹟隱藏在小型屋邨,甚至大自然中,過去我們亦曾在道風山演出。」目前,香港有1444幢歷史建築,但由於天氣潮濕,真正適合弦樂演奏的室內場地有限,音樂家要走進古蹟並非易事,李垂誼也不例外。「許多古蹟為免構成任何損毀,未必願意讓我們進去。」

然而,李垂誼從未想過放棄,反為嘗試從選曲入手,突破空間及觀念局限,「如場地若無法容納鋼琴,我們會改用其他樂器」,只因相信「空置古蹟也是浪費,能與眾同樂更有意義」。他有感而發說:「很多觀眾若非音樂會,根本不會踏足這些地方,這些地方都是共同歷史,我們祖先留下來,值得驕傲,大家應該珍惜。」

9月古蹟音樂會,李垂誼還特別邀請到D-Day Hong Kong策劃展覽,同步介紹明德醫院及中國軍人參與諾曼第戰役的故事。「我曾參觀他們在倫敦的展覽,那次開幕安妮公主也到場,大家都驚訝香港有此角色。」

D-Day Hong Kong是本地歷史團隊,由一群香港年輕人自發組成,過去一年先後在香港及英國舉辦《唐樓中的二戰日記》展覽。他們透過一本從西環唐樓發現、由中國海軍軍官林炳堯所寫的日記,梳理出中國軍人參與諾曼第戰役、經歷內戰,並輾轉來到香港的故事。同為歷史愛好者,李垂誼深感震撼,「香港是否還有更多待發掘的故事呢?」於是雙方一拍即合,因他們同樣運用民間方式普及歷史。

從明德醫院到諾曼第

「香港歷史如何讓人覺得有價值,其實取決於表達方式。」《唐樓中的二戰日記》聯合策展人許創彥認為,歷史故事中主人翁所經歷的挫折與失落,能跨越時空與地域引起共鳴,「大家便開始產生連繫了!」

話雖如此,明德醫院與中國海軍毫不相干,如何融通?許創彥率先向本刊透露,展覽將以「3R」──Resistance(抵抗)、Resilience(堅毅)和Rebirth(重生)貫穿主題,因兩者早年都經歷逆境與戰爭洗禮,卻不約而同在戰後的香港展開新一頁。「三年零八個月後,香港也是一個新的開始。戰前,明德醫院只診治西方人;隨着戰後大量人口湧入香港,醫院重開時,病人不分國籍都接收,還開始聘請華人護士。」另一位策展團隊成員麥曉詩補充道。他們從舊報紙中也得到印證,例如六七十年代,華文報紙開始出現關於明德醫院的報道,包括新開的小巴路線、舉辦抬轎大賽、無綫藝員參與籌款等,反映出醫院已逐漸融入華人社區。

「在學校讀世界大戰,只是一個個詞彙。」剛升中五的黃頤,去年參觀完《唐樓中的二戰日記》展覽後,自薦成為義工,因她發覺「歷史突然變得很真實、更親切」。令她印象深刻的是,明德醫院戰時亦未停止醫療服務,「拘留營沒有手術燈,他們利用金屬條反射太陽光進行手術」。黃頤指出,歷史課很少讀到香港史,「透過展覽,香港可以站在主角的位置,原來與許多國家有關聯」。話說回來,明德醫院創辦人Granville Sharp是印度銀行駐港代表,「那是十九世紀下半葉,即香港開埠沒多久,反映這座城市很早便已十分多元」,許創彥說道。

——節錄自9月號《信報財經月刊》