撰文:趙松元 廣東省人民政府文史研究館特約研究員、韓山師範學院教授

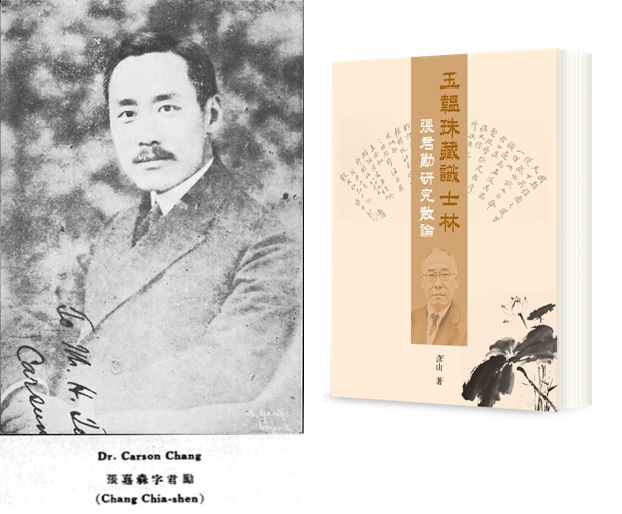

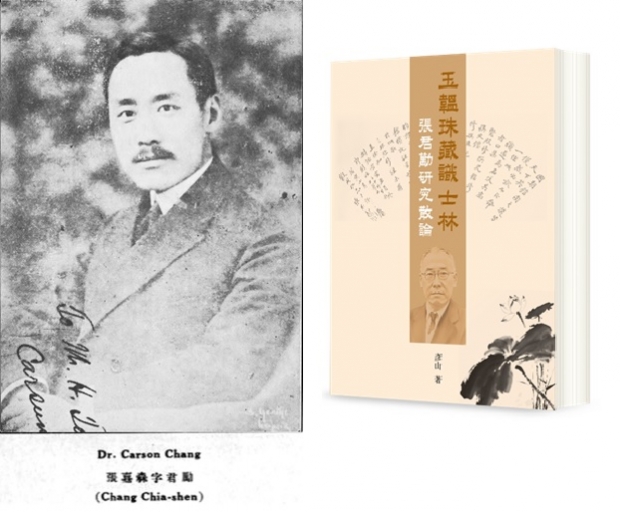

在中國現代思想史上,張君勱是一位長期被二元敍事遮蔽卻又亟待多維解碼的關鍵人物。其「中華民國憲法之父」與 「玄學鬼」的矛盾標籤,恰好是理解近代知識分子思想張力的典型樣本。管喬中先生(筆名︰彥山)的《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》寫作過程及治學精神,我稍有了解,我非常認同施惟達教授在序言中的贊評:「作者花費大量的工夫查閱文獻,不僅是有關張君勱本人的文獻,而且廣泛搜集其親屬朋友並旁及其他各種社會關係的文獻,體現了彥山君求實務實、認真嚴謹、盡其所能、追求極致的精神和一貫作風。」(1)(施惟達《玉韞珠藏識士林──張君勱研究散論》序言)在這裏,我擬側重就管先生的歷史還原的研究方法以及獨立精神簡要談談個人的一點體會,以求教於大方之家。

一、 家族網路的歷史還原與獨特發現

全書十四篇正文中,共有六篇是從以此立論和展開的:《張氏兄弟在反袁鬥爭中的歷史貢獻》、《張公權與張幼儀── 透視張君勱家族圈與親朋社交圈》(之一)、《張公權與張幼儀──透視張君勱家族圈與親朋社交圈》(之二)、《張君勱、張公權兄弟與蔣介石的歷史交集》(之一)、《張君勱、張公權兄弟與蔣介石的歷史交集》(之二)、《張君勱、張公權兄弟與蔣介石的歷史交集》(之三),此外,還有附篇《張公權與中國銀行香港分行的歷史淵源》。

管先生如此處理歷史文獻材料,一個重要功能就是將張君勱置於家族共同體的動態關係中,揭示出其思想基因的雙重性特質。如在《張氏兄弟在反袁鬥爭中的歷史貢獻》一文中,管先生在對張君勱反袁活動進行細緻而周祥的「史實敍事」後,又調整鏡頭,引用《張公權年譜初編》,闡析曰:「特別是張公權與他的中國銀行同仁在這劇烈的政治衝突、軍事鬥爭中,採取正確的金融措施,產生了巨大的社會影響與後果。可以說是張公權們的行動,成為壓死袁世凱這只駱駝身上的最後一根稻草。」(2)由此可見,管先生通過歷史還原,構建了一個 「經濟—政治」的兄弟呼應機制,這種相同的政治取向與人文情懷之「兄弟共同體」既體現出傳統士大夫 「以天下為己任」的血脈傳承,又彰顯出現代知識分子的政治實踐智慧。

值得注意的是,一個學者如果盲從既有文獻,就會成為文獻的奴僕。管先生以其主體性和制高點與學術的敏銳觸角,來挖掘和研讀文獻,故常有新的發現。如他從張幼儀回憶錄、聯合國制憲會議備忘錄等被忽視的 「邊緣史料」 中挖掘出了新證,從而以實證打破了「單一文本」 構建的認知。

在《張公權與張幼儀──透視張君勱家族圈與親朋社交圈》(之一)、《張公權與張幼儀──透視張君勱家族圈與親朋社交圈》(之二)二文中,管先生借助姚崧齡編著的《張公權先生年譜初稿》,並將其與《張君勱年譜長編》與《張君勱傳》進行研讀和辨析。同時「又多次翻閱中信出版集團出版的張幼儀口述,其姪孫女美籍華人張邦梅著、譚家瑜翻譯的張幼儀回憶錄《安之如儀》」,從而構建出一個由豐富史料組成的研究「矩陣」。管先生指出,如此一來,「我們從張君勱的親弟妹的角度來透視、評價認識張君勱,由於擴展了家族圈與親朋社交圈認知框架,對張君勱思想性的形成,以及社會貢獻的歷史意義便有了更深層次的認識」(3)。

憑藉文獻分析的認真,管先生根據《張公權年譜》和《張君勱年譜長編》,修正了鄭大華先生《張君勱傳》關於早年生活、家庭兄弟姊妹表述和學習經歷等方面一些小錯漏,例如,傳記雲張氏家庭兄弟姊妹「成人者男六女五」,其實是「男八女四」,男的有二位早逝。

又,張氏兄弟1906年前後赴日留學,家裏經濟並不寬裕。到1907年,《新民叢報》停刊,張君勱只能求助親友,每月僅得十三元,只夠伙食費用,被迫在清苦的環境下堅持學習。而1909年,張公權本學力甚強,成績優異,但因留學費用不繼,欠繳學費一年,只能輟學回國。對此原因,很多學者皆茫然不知,或只知其然而未知其所以然。管先生則找到並通過仔細研讀張幼儀回憶錄《安之如儀》,真切描繪了張君勱一家家道中落之原因,管先生由此論述道:「家庭這一變故,張君勱和張公權肯定大受刺痛而又刻骨銘心。張家的家道衰落現象在晚清民初的江浙大戶人家並不罕見,甚至是一種歷史必然的社會現象。譬如魯迅、瞿秋白,還有周恩來等,這些特殊劇變大時代的民族精英、仁人志士都有這樣的心理體驗和生活經歷。其實這也是這些優秀人士能茁壯而頑強成長的內因之一。」(4)此語眼界開闊,言之成理,誠中正之論也!

管先生特別闡述了張君勱對妹妹張幼儀的關懷關愛。張幼儀之所以去歐洲、去德讀書,主要原因是張君勱鼓勵她到西方求學,並打包票說:是徐志摩會來信要你去的,他希望你了解西方。據《張公權與張幼儀──透視張君勱家族圈與親朋社交圈之二》描述,張幼儀到了歐洲與徐志摩團圓後,懷有了幼子,徐志摩勸她打胎,並堅持要離婚。(5)在這關鍵時刻,張君勱給妹妹寫信:「用一句中國老話表達他對離婚消息的哀痛:『張家失徐志摩之痛,如喪考妣。』」另又說:「萬勿打胎,兄願收養。拋卻諸事,前來巴黎。」(6)(參見張幼儀回憶錄《安之如儀》,頁132)張幼儀與徐志摩離婚後成長為一個近乎完美的由舊轉新的中國的新女性,這離不開張君勱的關愛、扶持(其中也有梁啟超的關懷,管先生文中有闡述,此不贅言),兄妹情深,格外令人感動!張君勱以儒家孝悌之「義」的倫理深切關愛妹妹張幼儀,極大地豐滿了張君勱人格思想的立體還原。

管先生對家族史料的深度挖掘還修正了關鍵史實:張氏兄弟早年 「同年應試」的記載謬誤(實為張公權轉學寶山縣學堂),這不僅修正了史實細節,更折射出二人「科舉—新學」 的不同啟蒙路徑。這種差異在後來演變為「金融家—思想家」的職業分野,印證了 「早期教育路徑決定思想基因」的辯證判斷。

要言之,傳統史學多聚焦於思想文本的邏輯推演,《散論》則通過家族網路的「關係性敍事」,以獨立思考,建構起「個體思想—家族倫理—時代思潮」 的三維解釋框架,從而超越了傳統思想史研究的文本中心主義方法。

二、 史料發掘中的獨立精神與認知突破

在閱讀《張君勱研究散論》過程中,我愈來愈形成了一個強烈的感悟:任何一個在歷史文獻基礎上的新發現,都是不盲從、不迷信的獨立精神的體現,都是對歷史及思想史研究發展的貢獻。管先生以獨立之精神與考據學之嚴謹發掘史料,還原歷史,拓寬了近現代史研究的認知邊界,這對於歷史及思想史研究具有重要意義。

管先生通過對1945年張君勱參與聯合國制憲會議的史料發掘獲得了新的歷史發現。傳統研究多將張君勱界定為「國內憲政專家」,而《散論》通過會議備忘錄證實:張君勱在 1945 年出席三藩市聯合國制憲會議,他為中國代表團起草起草的「國際教育科學文化組織」提案,直接成為UNESCO(聯合國教科文組織英文縮寫)的思想源頭,換言之,該提案直接促成了聯合國教科文組織的成立,為各國在教育、科學和文化領域搭建了國際合作的平台。管先生的這一發現打破了百餘年來西方話語中心的認知藩籬,令人在全球思想史座標系中重新定位張君勱的卓越貢獻──他不僅是西方憲政的引入者,更是國際治理理念的積極建構者。(7)

令人驚嘆的是,管喬中先生還揭示了在社會主義思想接受史上一個被長期忽視的思想軌跡:張君勱早年研讀《資本論》的讀書筆記顯示,其對馬克思主義的認知經歷了 「學術研究—理論批判—路徑超越」的三階演進。他最終選擇的德國社會民主「民主社會主義」,既主張「土地與生產機關公有」的經濟平等,又反對階級鬥爭的暴力邏輯,這種「第三條道路」的探索,在當代中國特色社會主義理論體系中可發現潛隱在歷史深處的呼應。管喬中先生通過文本細讀證明:張君勱的思想演進絕非簡單的「保守—激進」二元搖擺,而是在理論辯駁中不斷自我修正的辯證過程。

在《張君勱社會主義思想認識與再評價(之一)》和第六篇論文《張君勱社會主義思想認識與再評價(之二)》兩篇論文中,管先生對張君勱畱德經歷的重新考察,顛覆了 「新儒家即保守主義」 的刻板認知。張君勱在柏林大學時期對康德的 「現象」和「物自體」哲學的研習,使其形成「科學認知有限性」的認識論基礎;與生命哲學家倭伊鏗的交往,則塑造了其「精神生活自主性」的人文立場。這種思想資源的多元性,使其在1923年科玄論戰中提出的「科學不能解決人生觀」命題,超越了簡單的「反科學」指控,這實質是對工具理性擴張的現代性反思──這種批判在工業時代顯現出驚人的前瞻性。

在《張君勱憲政思想從形成到成熟的重要節點》一文中,管先生指出, 「張君勱首先是一個學者,然後才是一個政治家;他是一位憂國憂民的正人君子,然後才是一位憲政思想擁戴者。」(8)管先生以辯證思想揭示了張君勱的思想流變性與複雜性。比如他的憲政思想從早年推崇日本二元制君主立憲(《新民叢報》時期),到中年融合魏瑪憲法與儒家理念(《國憲議》),再到晚年構建 「儒家憲政」 理論(《新儒家思想史》),他的憲政思想始終隨時代語境調整,而特別令人敬重的是張君勱始終以「民族復興」為核心。

總而言之,管先生以獨立之精神與考據學之嚴謹,跳出「個人思想史」 的孤立研究範式(9),將張君勱思想置於家族網路、歷史實踐與全球語境中進行立體性歷史還原,拓展了既往認知的邊界。

三、「科玄論戰」的歷史還原與獨立思考

在《「人生觀」與「科學觀」之論戰(之一)》和《「人生觀」與「科學觀」之論戰(之二)》兩篇文章中,管先生詳細還原了1923年張君勱與丁文江等人圍繞「科學能否解決人生觀問題」 展開的科玄論戰。具體內容請參看《張君勱研究散論》一書,此不贅述。在此,需要強調的是管先生以開闊的學術視野引入了李澤厚1987年出版的《中國現代思想史論》中的學術論述:「玄學派所提出的問題和所作的某些基本判斷,……比起科學派雖樂觀卻簡單的決定論的論點論證要更為深刻,它更符合二十世紀的思潮。」管先生指出,丁文江給張君勱定制的「玄學鬼」的帽子,一戴就是一百年。(10)我感到,此語背後,隱含着管先生內心深處的不平之鳴。好在一百年後終於有了改變:2024年,《中華讀書報》和《中國科學報》分別登載河南大學教授張寶明給北京大學哲學系師生講課錄音整理稿《「科學與人生觀論戰」百年回眸》文章,還有清華大學歷史系教授、中國科學院自然科學史研究所前所長劉鈍撰寫之《「科玄論戰」百年祭》文章。「總算是中國內地知識界有人公開專門發表文章,比較客觀、公正評價張君勱在「科玄論戰」這段歷史公案中積極的表現與正面的意義。」(11)管先生在文中寫道:「研讀張教授與劉教授二篇『百年回眸』文章後,掩卷之餘,感觸良多。『玄學非鬼乃聖仁,儒學復興賴斯人;百年重溫五四夢,我輩愧憶張士林。』」(12)管先生這首七言詩,不僅把對一百年來張君勱所遭遇的歷史不公的深切同情表達出來,而且還傳達出管先生獨立高峰,對傳統文化復興的熱切期盼,誦之令人感動!管先生指出,張君勱本人就是在承認科技進步是現代化基本內容的前提下,強調現代化本質的另一面,即心性人倫絕非科技進步的犧牲品,它應該是在現代化進程中發展與完善、而且能起到促進科技進步和社會和諧的作用的。管先生又引述了1963年張君勱在《新儒家思想史》第卅二章「西學東漸時代之思想界」結尾階段的一段話,在「科玄論戰」四十年後,張君勱再次駁斥論戰對手對儒家的全盤否定。管先生引述了張君勱最後歸納的中國思想三大特質,並在文章最後,再次引用張君勱這本書的結語以為文章的結語:「中國哲學的復興,將使中國貢獻出兩千年來以獨特方式所得這一思想體系的優點。這種情況加上西方人豐富的知識原創性及方法,將使東西方之間有一新而更廣泛的了解。」(13)由此,我們可以看出,管先生實際上是站在現代性反思的全球語境的基礎上,對當年的「科玄論戰」以及張君勱四十年後的再次發聲,做了歷史還原的敍述,除了七言詩傳達出濃烈的感情色彩外,其歷史還原的敍述,字裏行間,不動聲色地流貫着管先生的獨立思考和批判精神。

結語

以上,我們僅僅從獨立精神與歷史還原的視角,對《張君勱研究散論》的學術成就作了一個粗淺的探討。特別要申明的是,《張君勱研究散論》一書,內容豐厚,除以上所涉及的內容外,還有還原張君勱的憲政思想、張君勱新儒學思想方面等方面的精采論述,因為篇幅有限,只能畱待有心人再作文論道了。

在我看來,用獨立精神突破傳統史學的線性敍事以解構既有認知框架,同時,運用歷史還原的學術方法,在系統性思維下進行史料鉤沉與理論重構,實現了對張君勱思想的立體還原。這樣一種治學精神與研究方法,不僅在當代語境中拓開了人們對張君勱思想人格的認知框架,也為思想史研究提供了有益啟示。

在 「玉韞珠藏」 的隱喻中,管喬中先生不僅喚醒了被歷史塵埃遮蔽的一代奇人,更示範了一種在歷史與現實的辯證對話中重估思想價值的學術路徑。這種學術實踐表明:真正的思想史研究,既需要考據學的嚴謹,更需要哲學的洞見;既需要歷史的還原,更需要獨立之精神與批判之超越──唯有如此,思想和學術的生命力才能在時代的嬗變中永續傳承。

註:

1. 施惟達:《序言》,見管喬中《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第8頁。

2. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第100頁。

3. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第108頁。

4. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第114頁。

5. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第121頁。

6. 張邦梅:《安之如儀:張幼儀回憶錄》,北京:中信出版社,2023年,第132頁。

7. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第179-182頁。

8. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第47頁。

9. 「個人思想史」:參見王泛森著《思想是生活的一種方式──中國近代思想史的再思考》,北京大學出版社2028年出版,P第1-41頁。該術語直接關聯王泛森提出的思想史分層理論。他強調「個人思想史」是一種聚焦思想家個體內在邏輯的研究路徑,但因其脫離社會語境而存在孤立性局限。這種範式將思想家與其時代背景、社會網路及實踐生活割裂,形成封閉的分析單元。

10. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第83頁。

11. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第86頁。

12. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第91頁。

13. 管喬中:《玉韞珠藏識士林 ── 張君勱研究散論》,香港:信報出版社,2025年,第93頁。