撰文:林萬儀

林萬儀,戲曲、曲藝學術/教育/評論工作者,藝術人文平台《藝術當下》主編,曾任(香港)嶺南大學群芳文化研究及發展部副研究員、文化研究系兼任講師,香港演藝學院戲曲學院、舞台及製作藝術學院兼任教師等。

文章原載於《藝術當下》https://www.artisticmoments.net/

=================================

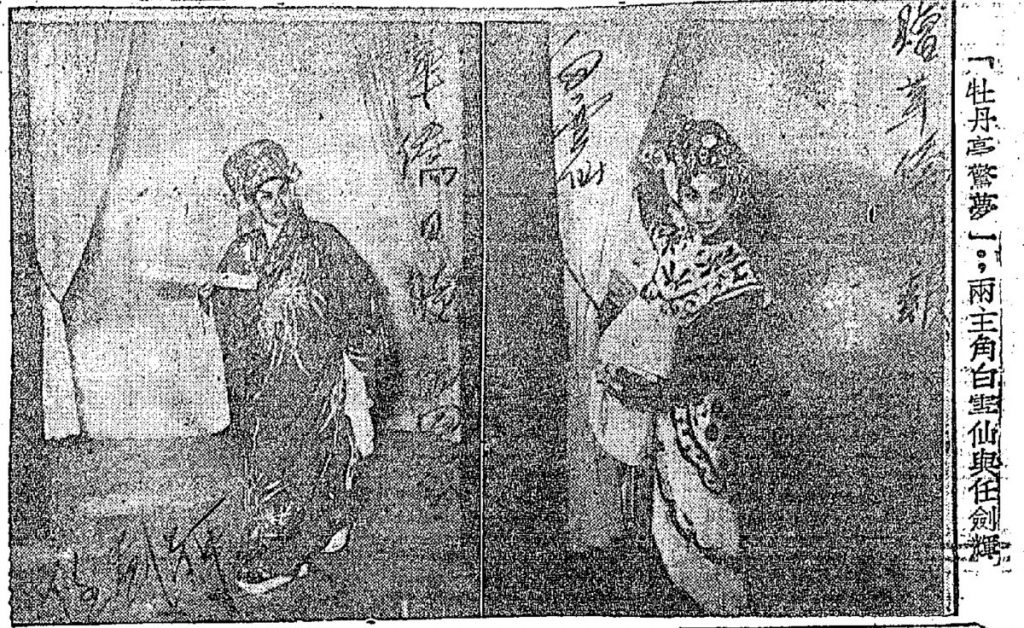

《牡丹亭驚夢》首演距今近70年,由幾代粵劇人傳承下來,因應各種情況被反復修改,在調適中持續搬演至今。歷來不同劇團所作改動,大都是刪減曲文,或調整場次。據《唐滌生戲曲欣賞(一)》(2015年版)編撰者葉紹德及校訂者張敏慧在書中提供的資料,仙鳳鳴劇團在1968年重演時為了縮短演出時間,刪去第一場杜父訓女一段,從麗娘遊園演起。其後不同劇團搬演此劇大多亦以遊園揭開序幕。首演劇本因應利舞台的旋轉舞台安排分場,但劇場一般不設旋轉舞台,要落幕換景,後來的劇團通常將原有6場拆分為8場,也因演出時間限制而有不同幅度的刪削。

為了使《牡丹亭驚夢》的意蘊變得深妙一點,筆者參考湯顯祖原著的構思和曲文,對劇本中部分角色的人物設定、念白、科介等,以及劇情的細節稍作增補修改,但不對唐滌生原詞作大幅度改動,希望藉著點睛之處,引發讀者(觀眾)細味、深思。

女配角與女主的對照或對應

杜麗娘是《牡丹亭》的中心人物。在湯顯祖原著裡,丫鬟春香、麗娘母親、老道姑和小道姑四個角色的人物設定與麗娘或互相對照,或互相對應,起著烘托的作用,雖然戲份不及麗娘多,但是各有重要性,這些女配角的外貌、品性、背景、言行等在唐滌生筆下的《牡丹亭驚夢》著墨不多,又或是被唐滌生改寫了。

(一)閨閣小姐與丫鬟:同樣不得自由

遊園是杜柳戀的肇端。在湯顯祖原著中,塾師陳最良說《關睢》歌頌周文王后妃之德,教化天下,端正夫婦人倫,陪小姐上課的丫鬟春香聽不進去,藉小解逃學,走著走著,發現府邸有座荒廢了的後花園,於是慫恿麗娘趁著父親出差,溜進去看看。丫鬟大多被賣身,沒有人身自由,但不在閨秀的禮教規範內。麗娘生於宦族,長在名門,困於閨閣之中。兩主僕地位不同,各有不自由的處境。

《牡丹亭驚夢》一開場,麗娘父親杜寶就表示:「有女只求名節顯,不求功業蓋凌煙」。麗娘受了訓戒後,請求父親讓她遊園,說要「把春光永餞」,語帶相關。杜寶無奈讓春香陪侍。經唐滌生這樣改動後,少了原著中麗娘與丫鬟偷偷遊園的叛逆。春香不聽塾師借《關睢》教化,已是叛逆的開始。

(二)母與女:兩代閨秀不同路

上文提及,後來的劇團演《牡丹亭驚夢》基本上都刪去杜寶訓女這段。細心的觀眾會發現,劇中沒有交代閨閣女子怎麼可以踏出閨門去遊園。筆者建議,在杜夫人於花園中勸導麗娘一段稍作增刪。麗娘夢中醒來時,杜夫人聽見女兒頻喚秀才,並四處尋覓,於是對麗娘說:「阿媽都唔捨得話你,你以後多讀書,少遊園,凡事細加檢點。」首先,「少游園」宜刪去,閨閣女子根本不容許遊園的。在湯顯祖原著中,杜夫人勸說麗娘:「我兒,何不做些鍼指(針指),或觀玩書史,舒展情懷?因何晝寢於此?」把「做些鍼指」加在《牡丹亭驚夢》的「讀書」之前(即增潤為「你以後多做些鍼指,多讀書」),可以反映封建社會對閨秀的期望。原著中〈驚夢〉後有一齣〈慈誡〉,杜夫人自言自語:「他年幼不知:凡少年女子,最不宜艷妝戲游空冷無人之處,這都是春香賤材逗引他。」也不妨借用這句,綴於「凡事細加檢點」之後。這樣就交代了麗娘被春香「逗引」遊園。

麗娘彌留之際,杜夫人埋怨:「千錯萬錯,都係讀錯毛詩,游錯花園。」她深知此詩描述君子淑女匹配,撩動了麗娘的春心。塾師最良聽後連忙辯駁:「吓,乜乜乜關關睢鳩幾句詩會讀死人嘅咩。」筆者建議最良加上一句:「《關睢》歌頌周文王后妃之德,教化天下,有咩問題呀?」最良在粵劇班由丑生擔演,這個角色的喜感在於迂腐本身的可笑。如上增補後,二人的對話既顯示塾師的迂腐,也揭示杜夫人了解女兒的少女情懷。

作為太守之妻,杜夫人未出閣前理應也是大家閨秀,不知道她年少時是否心悅誠服地接受禮教的管束。作為人母,她用這套行為規範訓誨愛女,相信也是為女兒好,只是沒想到麗娘受不住這一套,選擇走出不同的人生路。

(三)石女與健康少女:情欲的先天與後天障礙

湯顯祖筆下的麗娘偷偷遊園,被春色撩動春情,入夢前沉吟:「吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宮之客?昔日韓夫人得遇于郎,張生偶逢崔氏,曾有《題紅記》、《崔徽傳》二書。此佳人才子,前以密約偷期,後皆得成秦晉。」二八佳人感慨還未遇到可以委身的才子,並想及幽會而後結為夫婦的韓氏和于祐,以及張生和崔鶯鶯,透露了內心對婚戀自主的渴求,接著唱:「沒亂裡春情難遣……揀名門一例,一例裏神仙眷。……」還未遇到心儀的人,伴隨青春期而來的情欲,令麗娘心緒混亂,無奈閨秀的婚姻按例要由父母在名門子弟中揀選,自己不能作主。崑曲閨門旦演到這一段時,將身體挨著桌邊摩擦,曲盡其妙。

在《牡丹亭驚夢》中,麗娘入夢前的一段念白襲用了不少湯顯祖原著的詞句,就是沒有羨慕張生和崔鶯鶯等才子佳人幽會而後結為夫婦這關鍵一句,建議在「怎怪她遇秋成恨」之後補上:「昔日韓夫人得遇于郎,張生偶逢崔氏,曾有《題紅記》、《西廂記》二書。此佳人才子,前以密約偷期,後皆得成秦晉。」《崔徽傳》需改為《西廂記》(或《鶯鶯傳》),因為《崔徽傳》並不是張崔二人的故事,相信是湯顯祖的筆誤。

至於情欲的表達,《牡丹亭驚夢》是另一種方式。麗娘表示要小睡的一段念白前有以下指示:「坐在韆鞦架,春香推動,麗娘咭咭而笑,盪三兩下即停止。麗娘斜倚紅繩閉目遐思介。」基於盪鞦韆的身體姿勢和節奏,盪鞦韆可以解讀為性隱喻,例如法國畫家Jean-Honoré Fragonard(1732-1806)的油畫《鞦韆》(The Swing,約1876-8年)以盪鞦韆作出性暗示。麗娘盪鞦韆前還在傷春,怎麼盪三兩下就笑聲咭咭?究竟她閉目遐思甚麼?

改編自《牡丹亭》的民初裝粵語片《借屍還魂記》中,鞦韆多次出現,貫串全片劇情。這齣電影由李晨風(1909-1985)編劇及導演,在1956年8月香港首映,比《牡丹亭驚夢》早3個多月。湯顯祖原著中,春香和麗娘都有提及鞦韆,但只是景物而已。1950年代的粵劇及粵語電影改編本似乎對鞦韆的隱喻都有所發揮。(去年,容世誠教授在香港電影資料館舉辦的《借屍還魂記》映後談中,提出鞦韆在此片的性暗示,這部分的論述啟發於此。)

扮演麗娘的演員宜注意盪鞦韆的性隱喻,揣摩唐滌生劇本中「麗娘咭咭而笑」、「麗娘斜倚紅繩閉目遐思」的指示,以恰當的方式演繹人物盪鞦韆時的意態。

作為大家閨秀的麗娘沒有婚戀自由,禁足於閨閣,遊園時未有意中人,情欲得不到滿足。為了烘托麗娘的鬱悶,湯顯祖安排了石道姑這個人物,她是負責看守麗娘庵墳的。石道姑出場時自報家門說:「貧道紫陽宮石道姑是也,俗家原不姓石,則因生為石女,為人所棄,故號『石姑』。」石女是生殖道發育異常導致陰道或子宮缺失或閉鎖,無法與男性進行性行為的女性。石道姑接著交代了因身體缺陷而性生活出問題,婚姻不圓滿,為了夫家子嗣,她為丈夫納妾,最後忍受不了而出家的悲慘身世。

石道姑原本有丈夫,但因先天的身體缺陷,情欲無法得到滿足;麗娘身體健全,但因沒有揀選心儀對象的自由,情欲無從排遣。麗娘連閨門都不讓出去,作為人類本能欲望的情欲不能達成,與石女身體有性交障礙的結果沒有分別。湯顯祖以石道姑與麗娘互相對照,是一種深刻的嘲諷。

唐滌生保留了石道姑這個人物,跟原著一樣負責看守梅花庵觀,但沒有交代她是石女這個關鍵性的背景。筆者建議在石道姑出場時借用湯顯祖原著的自報家門:「貧道(紫陽宮)石道姑是也,俗家原不姓石,則因生為石女,為人所棄,故號『石姑』。」來自紫陽宮一項大可省略。增補這個重要背景後,劇作對情愛與情欲的展示,將更有層次。

(四)小道姑與閨閣小姐:秀才的真愛

湯顯祖原著裡還有一個小道姑,與杜麗娘都是年輕貌美,兩者互相對應。小道姑是韶陽郡碧雲庵主,遊雲至梅花觀,與夢梅同時在觀內借宿。石道姑形容:「韶陽小道姑,年方念八,頗有風情。」「出家人芙蓉淡妝,翦一片湘雲鶴氅。玉冠兒斜插笑生香,出落的十分情況。」小道姑妝容淡雅,頗有風雅情韻。至於年齡,按「念八」的字面解,即二十八歲。然而,這歲數還稱「小道姑」有點勉強。況且「出落」二字是形容少男少女到了青春期,外形和氣質逐漸變得美好,但二十八歲已過了青春期。如果念八是二八的筆誤,那麼小道姑借宿梅花庵觀時,正與麗娘辭世那年同齡。

清人吳吳山(生卒年不詳)三個妻子以女性讀者及批評者的眼光評點《牡丹亭》,有《吳吳山三婦合評牡丹亭還魂記》(1694年)刊行。〈冥誓〉一齣講述麗娘幽魂與夢梅訂下生死盟誓。正室談則(?-1675)就柳夢梅唱「恨孤單飄零歲月,但尋常稔色誰沾藉」的曲文寫下批語:「『稔色誰沾藉』,柳非虛語。觀其一得畫圖,便以全力注之,韶陽小姑饒有風情,對之屹然不動。志誠如是,宜感及幽冥。」(見湯顯祖著,吳吳山三婦合評:《吳吳山三婦合評牡丹亭還魂記》上海2008年版)麗娘幽魂問夢梅何以未婚,夢梅說,雖然弧單,但不會沾惹尋常美色。談則認為夢梅沒有說假話,在梅花庵觀拾得麗娘畫像後,夢梅就全神貫注於畫中佳人,饒有風情的小道姑同時住在庵觀,也沒有令他動心。小道姑這個角色,凸顯夢梅滿心滿眼都是麗娘。

在原著裡,石道姑曾經懷疑小道姑勾搭夢梅。唐滌生索性為小道姑改換形象,劇本在小道姑出場時作以下指示:「搔首弄姿,一望而知是凡心未了」。小道姑向夢梅自我介紹說:「我係韶陽女,又名妙傅,帶髮修行嘅,今年十九歲,除咗個情字之外,三大皆空。」改編是創作,固然不必忠於原著。然而,才子會對故意賣弄風情的俗艷感興趣嗎?面對妝容淡雅,饒有風雅情韻的小道姑才是考驗。筆者建議把小道姑色誘夢梅的部分,以及庸俗淺薄的言行刪改。例如上面一句改為:「我係韶陽女,又名妙傅,今年十六歲,幼年入道,自少就將三清敬奉。」

將小道姑塑造成清雅脫俗、顧盼生姿的妙齡修道人,儼如神仙姐姐,更能表現夢梅坐懷不亂,對麗娘一往情深。因此,扮演夢梅的演員需以真情對待麗娘,尤其在〈幽媾〉一場,不宜急色。

花神的真正身份:點化者

麗娘與夢梅在夢中交歡後,花神出現,湯顯祖原著和唐滌生改本都是這樣安排。不過,唐滌生只交代花神以落花驚醒麗娘,並預示三年後麗娘將與夢中人續緣。花神念詩白:「花神出處起青煙,尚有惜花事未完,落花驚醒蘭閨女,再續餘歡待三年。」

在原著裡,湯顯祖透過花神以佛家的因緣和因果法則,闡述世間事物的生與滅,並提示讀者(觀眾)覺醒「因」的存在,帶出劇作中沒有得到足夠關注的重要課題。

《牡丹亭》中的花神出場時先交代守護麗娘的任務:「吾乃掌管南安府後花園花神是也。因杜知府〔按:也稱太守〕小姐麗娘,與柳夢梅秀才,後日有姻緣之分。杜小姐游春感傷,致使柳秀才入夢。咱花神專掌惜玉憐香,竟來保護他,要他雲雨十分歡幸也。」由於麗娘與夢梅有婚姻的緣分,所以花神要保護麗娘,讓她與夢梅經歷雲雨之歡。

花神接著唱:「單則是混陽蒸變,看他似蟲兒般蠢動把風情搧。一般兒嬌凝翠綻魂兒顫。這是景上緣,想內成,因中見。」描述交歡情境後,花神化用佛家語說姻緣。「景」通影,「影上緣」在這裡指姻緣如夢幻泡影,虛幻不實。「想」是「色、受、想、行、識」五蘊之一,眾生皆由此五蘊構成有情生命,五蘊中的「想」是以意識去攝取外在的六塵(聲、色、味、觸、法)的心理活動,「想內成」指這段姻緣是麗娘以「想」(意識)攝取外在的境象而成。「因」是前因後果的因,也是因緣的因,因果的形成,離不開催動的主因和促成的助緣,「見」即現,「因中見」指現在的一切境況(「果」)都是在先前種下的「因」之中呈現。

湯顯祖透過花神之口揭示,姻緣(以至世間一切事物)在因緣和合之下出現,既虛幻,又短暫。世間萬事萬物都是仗「因」託「緣」,才有「果」的生起,而這個「果」又成為「因」,待「緣」聚集又生起另一「果」。麗娘與夢梅的姻緣之分是過去的因緣所生起的果,這個果又成為日後二人結為夫婦的主因,而麗娘歷盡生死堅持尋找夢中情人,夢梅對情專一,勇敢破棺,以至石道姑協助掘墳,為麗娘準備定魂湯,並力勸二人私下成婚等等,都是促成的助緣,沒有這些條件,二人的姻緣之分也成就不了。因此,姻緣不完全是註定,也有自由意志和自身的努力在內。這些助緣就是劇中人的戲劇行動。

筆者建議將《牡丹亭驚夢》中花神出場的四句詩白改為原著的念白:「吾乃掌管南安府後花園花神是也。……竟來保護他,要他雲雨十分歡幸也(上文已引,此處從略)。」藉此說明花神守護麗娘的任務。描述交歡情景的三句可以省略,麗娘與夢梅之前的唱段和表演已交代。「景上緣,想內成,因中見」涉及重要的課題,建議保留,並借花神之口略作解說:「景上緣,想內成,因中見。姻緣如夢幻泡影,如雷亦如電。呢段姻緣係杜小姐內心攝取外在境象而成。主因、助緣具足,自會呈現。『欲知前世因,今生受者是;欲知來世果,今生作者是。』(稍作停頓,然後拈花)待我拈片落花驚醒她。」增補修改後,可以擴闊讀者(觀眾)的解讀空間和開啟思考的角度。

湯顯祖在1590年與達觀禪師(1543-1603)相遇,一度頻繁來往,悟到一些佛理,並藉著劇作表達出來。花神不只是麗娘的守護神,也是點化者,是湯顯祖開導讀者(觀眾)的代言。《牡丹亭》面世兩年後,湯顯祖完成另一劇作《南柯記》(1600年),借南柯一夢探討佛家的空性,以禪師點化主人翁出家作結。可是,湯顯祖終其一生也沒有超脫。(關於湯顯祖與達觀禪師的交往,詳參鄭培凱:〈湯顯祖與達觀和尚──兼論湯顯祖人生態度與超越精神的發展〉,載鄭培凱著《湯顯祖與晚明文化》台北1995年版。)

不圓滿的結局:嘲諷與暗示

唐滌生改本是大團圓結局。在最後一場,夢梅與杜寶唇槍舌劍,丈人、女婿互不相認,杜寶指麗娘是花妖幻化人身,皇帝出面定奪,賜封麗娘為公主,杜夫人也決定獨自跟從女兒和女婿生活。杜寶此時也想認女,卻不願放下尊嚴,夢梅忽然改變態度,與麗娘向丈人認錯,最後一家團圓。

在湯顯祖原著裡,皇帝下了兩道聖旨,杜寶卻始終沒有認親,在不了了之中完場,為團圓留下一個決口。這個不圓滿的結局不只是對皇權的嘲諷,也是人生自主的劇作主題的重申。杜寶過去企圖以父權操控女兒的命運,女兒卻毅然選擇了牡丹亭上三生路。大半生為官,杜寶對「君為臣綱」清楚到不得了,但聖旨頒下來,他卻不情不願,連杜寶自己都沒有察覺,原來他也有自由意志。

《牡丹亭驚夢》到了杜寶認女一段,已經有點拖沓,情節也有點牽強,予人為團圓而團圓的感覺,不如乾脆在皇帝賜封麗娘為公主的歡慶場面中完場,藉此作出含蓄的嘲諷,並暗示人人都有自由意志。若有讀者(觀眾)對於劇本沒有處理杜寶的最終抉擇而感到奇怪,正好引發他們思考。

結語

雖然《牡丹亭》原著在宋明理學大盛的背景下創作,情之極至、人生自主、世間事物之生滅等永恆課題,仿佛已邀請了不同時空的讀者(觀眾)經歷共情與思索的旅程。後世的改編本無論是演繹整個故事,或是抓著某些情節人物發揮,作品的內蘊足以令人產生共鳴、探索玩味是箇中關鍵。筆者參照原著對唐滌生的《牡丹亭驚夢》略作增補修改,正是以此為目標的嘗試。