撰文:林萬儀

林萬儀,戲曲、曲藝學術/教育/評論工作者,藝術人文平台《藝術當下》主編,曾任(香港)嶺南大學群芳文化研究及發展部副研究員、文化研究系兼任講師,香港演藝學院戲曲學院、舞台及製作藝術學院兼任教師等。

文章原載於《藝術當下》https://www.artisticmoments.net/

=================================

除了以唱、念、做、打等技藝吸引觀眾外,戲曲作品若能讓觀眾透過劇中人的故事產生共鳴,觀照自己,思考人生,就有條件經歷時間的考驗,成為不朽經典,廣泛地流傳下去。

《牡丹亭》的永恆課題

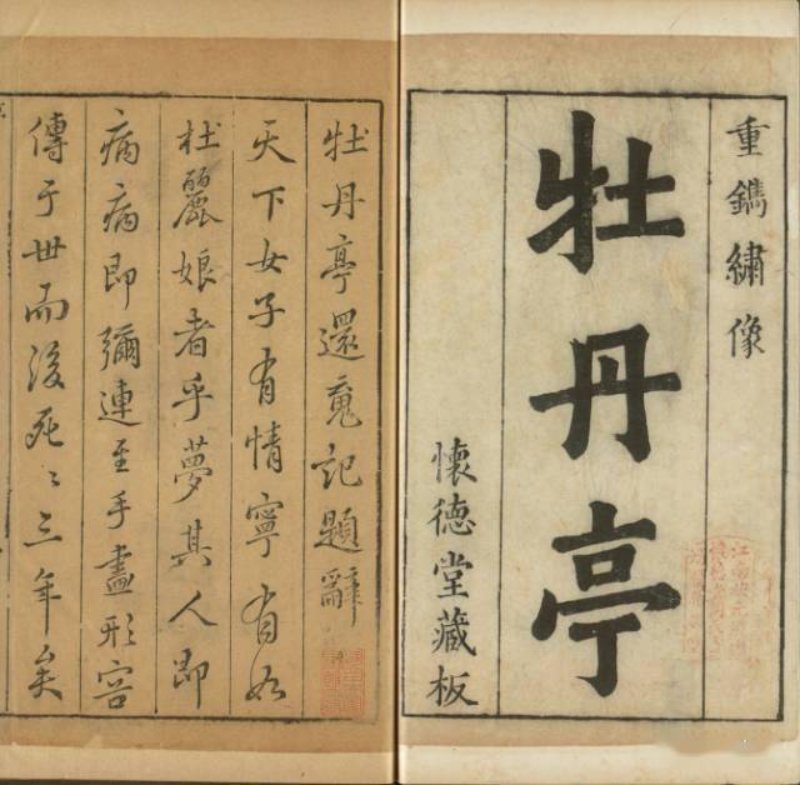

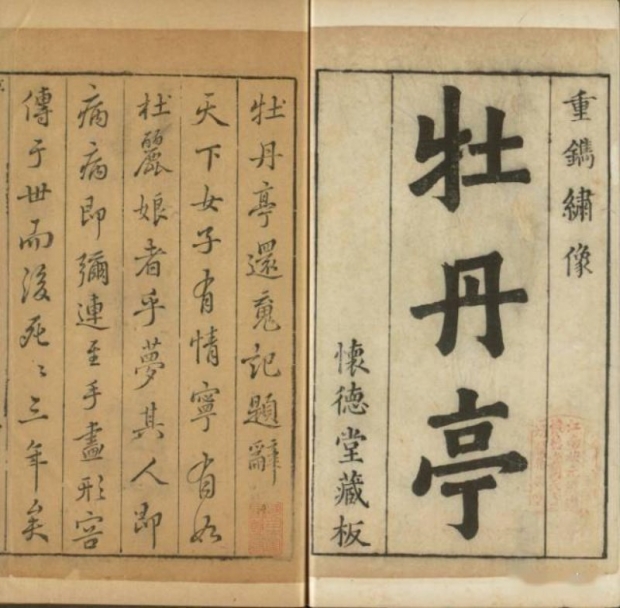

明代劇作家湯顯祖(1550-1616年)的傳奇劇本《牡丹亭》(全名《牡丹亭還魂記》,1598年)主要透過閨閣小姐因夢生情,因情而死,死後得夢中情人許下生同室、死同穴的盟誓,為情掘墳開棺,小姐因情復生的故事,展現情之極至,其中以情欲作為情愛的構成部分,並揭示嚮往自由、自主的人性,更借佛家的因果及因緣法則,闡述世間事物的生與滅。這些課題,在強調「存天理、滅人欲」的理學大行其道的明代,無疑具有劃時代意義。在任何時代,情愛、情欲、自由意志、自主人生、事物的生滅等都是值得探討的課題。對人類永恆課題的探討是劇作不朽的關鍵。(本文根據湯顯祖著,徐朔方、楊笑梅校注:《牡丹亭》北京1997年版討論,該書以明代懷德堂出版的《重鐫繡像牡丹亭還魂記》為底本,下同,不另贅。)

湯顯祖的《牡丹亭》脫稿後改編不輟,崑曲、京劇、越劇、川劇、黃梅戲、贛劇、盱河高腔、豫劇、北路梆子、秦腔、青海平弦戲、粵劇等多個劇種都演繹過,還有漢學家洪濤生(Vincenz Hundhausen, 1878-1955年)翻譯的德語版(1936年德國首演)、彼德.謝勒(Peter Sellers, 生於1957年)執導、譚盾(生於1957年)作曲的崑曲、歌劇、劇場版(1998年倫敦首演),旅美華裔導演陳士爭(生於1963年)的55齣全本(1999年紐約首演)等,改編本不勝枚舉。《牡丹亭》在海內外的表演藝術及文化範疇都有相當影響力。

唐滌生對《牡丹亭》的解讀

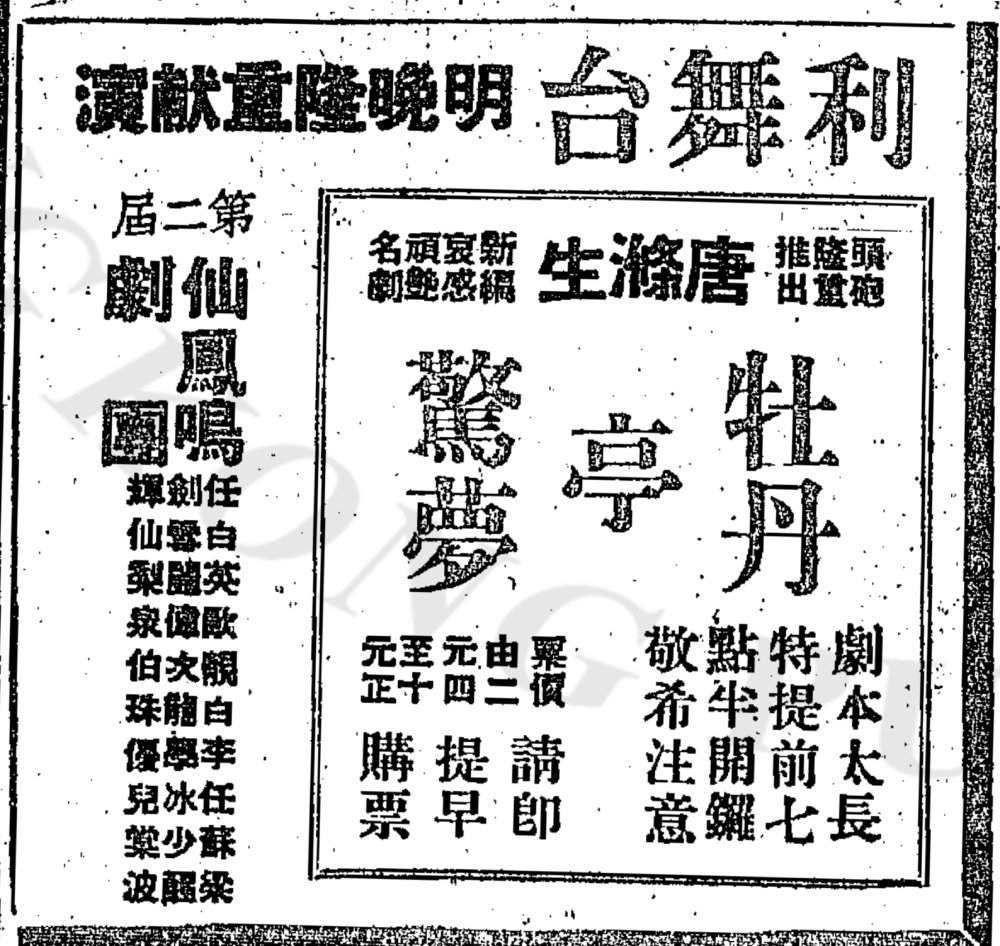

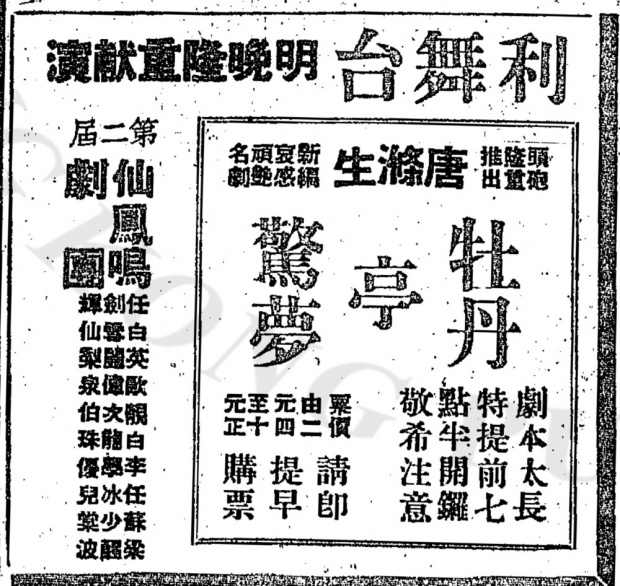

唐滌生(1917-1959)據《牡丹亭》改編的粵劇《牡丹亭驚夢》在1956年由任劍輝(1913-1989)、白雪仙(生於1928年)領導的仙鳳鳴劇團在(香港)利舞台首演。《牡丹亭驚夢》的影響力雖然無法與湯顯祖原著相比,但一直是香港粵劇班社的常演劇目之一,被稱為粵劇經典,並且承載著戰後香港粵劇發展的集體回憶。

唐滌生在〈編寫「牡丹亭驚夢」的動機和主題〉一文中指出:「牡丹亭顯然是一部反封建的作品,三年復活是人世間不可能的事,作者故意借此一節以完成此明朗的主題而已,細想,麗娘從六歲起便不能見任何男子面,甚至請一個老師,也要請一個鬚眉斑白無能為力的儒生陳最良,似乎不許麗娘在父母之命,媒妁之言的出嫁前心坎裡有任何一個男子的印象,而想把麗娘驅逐於盲婚啞嫁的封建婚姻陷阱。」(見盧瑋鑾主編,白雪仙口述,邁克撰文:《奼紫嫣紅開遍──良辰美景仙鳳鳴(卷一)》香港1995年版。)

由此看來,唐滌生將原著的主題解讀為反封建。筆者注意到,內地在1950年頒布新《婚姻法》,隨即開展反封建婚姻、提倡戀愛自由、婚姻自主的宣傳活動,「梁祝」、「白蛇」等民間傳說被改編為各劇種劇本,改編後的越劇《梁祝》還拍成戲曲片(1954年首映),「梁祝熱」席捲香港及東南亞。唐滌生將反封建視為《牡丹亭》的「明朗」主題可能是對這股風潮的回應,因此,《牡丹亭驚夢》以反封建為主題,也可能是唐滌生有意識地放棄探索本劇其他寓意而作的一個選擇。(有論者著眼於唐滌生如何在改編本中表達反封建的主題,將湯顯祖的《牡丹亭》化成另一部作品。見陳素怡:〈《牡丹亭驚夢》──「情至觀」的質變〉,載劉燕萍編著:《粵劇與改編──論唐滌生的經典作品》香港2015年版。)

《牡丹亭驚夢》本事

湯顯祖《牡丹亭》合共55齣,唐滌生刪改成6場的粵劇《牡丹亭驚夢》,主要人物和故事骨幹基本上保留下來。

根據首演劇本,《牡丹亭驚夢》敘述太守千金杜麗娘初次踏出閨門,與丫鬟遊賞府邸後花園,感慨自己宛如春光的青春美貌無人看見,春情湧動,午睡時在夢中與秀才柳夢梅相遇,共成雲雨之歡,醒後驚覺春夢無處尋覓,抑鬱成疾,用最後幾口氣對鏡描容,以自畫像把春容留在人間。三年後,夢梅在安放麗娘牌位的梅花庵觀借宿,拾得畫像,對畫中人心生愛慕。麗娘幽魂現身,夢梅認出是畫中人,又想起是三年前在夢中問姻緣的佳麗。得悉麗娘因自己而死,夢梅既憐惜又感動,決意殉情,與麗娘做對鬼鴛鴦。麗娘按閻君指示,囑咐夢梅掘墳開棺,果然回生。有情人結為夫婦,私奔他鄉。小登科後夢梅又大登科。麗娘讓夢梅向父親報喜,父親卻指二人無媒苟合,不認狀元婿,也不認親生女,皇帝出面定奪。(本文根據葉紹德編撰,張敏慧校訂:《唐滌生戲曲欣賞(一)帝女花、牡丹亭驚夢》香港2015年版討論,該書以開山〔首演〕泥印本為底本,下同,不另贅。)

改本與原著的距離

《牡丹亭》意蘊深邃、篇幅宏大,要從頭到尾交代故事,唐滌生免不了對原著大幅刪削,並摻合他的解讀及改造,情節和人物形象均有所調整,《牡丹亭驚夢》與原著的旨趣因而產生距離。然而,《牡丹亭驚夢》的情節也涉及湯顯祖在《牡丹亭記.題詞》所說:「生者可以死,死可以生」的至情,以及追求自由、自主的人性,就是內涵不夠原著豐富和深刻。下文將會就著這個觀點進行論述,並提出修改建議。

在評賞唐滌生的專著《唐滌生的文字世界【仙鳳鳴卷】》(香港1995年版)中,著者楊智深寫道:「很坦白說,唐滌生改編『牡丹亭驚夢』,完全把握不住原著的戲理,弄得不驢不馬,大概後來他知道改編名劇之苦,絕不是推砌華辭麗藻便可成功,所以只挑了湯顯祖不是登峰造極的『紫釵記』,以及殘本『紅梨記』、『帝女花』、『紅梅記』,一展拳腳。」除了半頁本事及數頁著者對杜麗娘一角的感悟外,該書並無《牡丹亭驚夢》的賞析文字。可見前人已注意到《牡丹亭驚夢》沒有掌握到原著的肌理。

湯題祖原著太出色,改編實在不容易。然而,作為香港殿堂級粵劇編劇唐滌生晚期的作品之一,《牡丹亭驚夢》廣受粵劇觀眾歡迎,其中〈幽媾〉一折,包括林兆鎏(1917-1979)製譜的小曲〈倩女魂〉:「風吹梧桐葉落沙喇喇,粉冷香銷泣絳紗……」膾炙人口。 對《牡丹亭驚夢》劇本進行打磨,有助保持劇作的藝術生命力,持續搬演下去。