撰文:莊梓 時事評論員

香港的政治改革正式拉開序幕。中聯辦主任駱惠寧在2月5日的網上新春酒會上,以「讓香港這個家變得更好」為題致詞,透露他對未來香港有「四個判斷」,包括「一國兩制」的方針不會變、堅持「愛國者治港」、堅守一國原則、落實中央全面管治權。萬法歸宗,最重要的「判斷」其實是第四項,其他只是枝節。

回歸以來,香港的最大政治問題是政制改革,從董建華任特首開始,曾蔭權和梁振英都曾經推動政改,但都沒有取得什麼突破,關鍵原因,是行政長官和立法機關最終邁向普選,始終無法取得共識。

現在回看,北京當年在《基本法》內承諾香港可以實行普選,是否過於輕率?《基本法》起草期間就政制設計出現過多番爭拗,結果都達不成共識,八九六四一場衝擊,更徹底沖垮了內地和香港之間的互信。為了令《基本法》早日通過、安排香港的主權過渡,也為了安定人心,北京在多個問題上、尤其政制發展,給予了根本不可能兌現的承諾!

香港的政制本來就非驢非馬,行政長官沒有政黨支持、在議會內沒有多數議席,先天上令政府施政遇上重重困難,撥款、通過法案隨時會被議會阻撓。而行政長官又不是經全民授權,又沒有「反制衡」議會的權力,結果令行政長官處處受到掣肘,推行各項政策時往往焦頭爛額,政令出不了特首辦。

政權建設,總要有一個權力核心。英國殖民地獨立前,英國人通常都會培植未來的執政黨,逐步交出權力,執政黨就成為日後掌政的權力核心。港英政府在1980年代初推動地方行政改革,從區議會開始,希望達到「還政於民」的目標,結果北京強烈反對,因為「還政於民」的結果可能是中央政府無法控制、香港變成一個「半獨立」的政治實體。

「港人治港」可望而不可即

但是,「港人治港」的方針又令北京無法走出台前,以免招來「干預香港事務」的批評,特別是回歸初期,北京為了取信於國際社會,處處要顯示「中央不會干預」的姿態。

然而,對於中共慣於權力一把抓的習性,真正的「港人治港」是可望而不可即的,在實際權力運作上,港人心知肚明,香港事務最終話事權始終在中南海而不在特首辦,本地地產大亨在回歸前期甚至集體上京「告御狀」,指董建華推倒樓市,直接令董要提前下台!

駱惠寧的新春致詞,正式預告了一個「新時代」的開始,落實中央全面管治權,意味着北京由幕後走向台前,由支持特區政府依法施政,到全面介入並直接發號司令,接下來的,就會是連串權力架構的調整,以確保香港事務決策權牢牢掌握在中央手上。

這次由北京主導的香港政改,重中之重是行政長官的產生辦法。善於在政治上鑽營的前特首梁振英在1月接受「香港01」訪問時,主動「分享1985年作為《基本法》諮詢委員會秘書長的經驗」,認為行政長官可以由協商產生,這並不違反《中英聯合聲明》,亦不需要修改《基本法》及人大釋法。

梁振英「分享」之後,他的政治盟友、前行政會議成員張志剛和中央政策組前顧問王卓褀先後發表文章力撐。張志剛文章沒有多少分析,主要是政治表態(後來還觸發了一場與立法會前主席曾鈺成的隔空罵戰);

王卓祺文章論述比較深入,其中最主要的訊息是:「既然《基本法》第45條選舉特首會被反共反中分子利用作顛覆政權之用,只有協商才是積極思進之途。若是開啟協商式民主,任命擁有共同國族認同人士參與協商,而將程序列於《基本法》附件一,便是應有之義。」(王卓褀:〈選舉解決不了撕裂性政治矛盾──應否再選舉特首?〉,《明報》,2012年1月27日)。

其實,行政長官經選舉還是協商產生,裏面並沒有什麼大道理,分別主要在於中央能控制的程度。選舉始終有變數,中央必須游說、動員選委會成員支持北京屬意的人選,關鍵時刻要全力箍票,但協商就簡單得多,中央有了人選之後只需聽聽意見,頂多做些安撫工夫。

行政長官經協商產生,由於一切由中央話事,行政長官自然只需聽中央指令,受命而行,香港民意變成次要,有利中央增強控制特區政府的能力,只是如此一來,「港人治港」就連形式都去掉,日後特首純屬中央代理人,這又是否「兩制」的初衷?

按《基本法》規定,行政長官須經中央人民政府任命,北京有最終話事權,經由小圈子投票產生行政長官,梁振英等人還擔心什麼?《基本法》第43條列明行政長官「依照本法的規定對中央人民政府和香港特別行政區負責」,所謂對特區負責,主要就是體現在選委會投票產生特首,這個選舉程序,成為了特首權力來源的一部分,也在一定程度上體現了僅餘的「港人治港」精神;如果由協商產生特首,香港政治就會跟內地省市看齊,香港將成為自治區而非特別行政區!

要加強控制行政長官的產生過程,中央可以收緊選舉委員會的組成;現在選委會多個界別仍然掌控在北京手中,如果要調高安全系數,主要針對的將是幾個專業界別和立法會及區議會代表的產生。現在看來,3月召開的人大政協兩會如果中央出手,相信主要將會修訂選委會組成方法,令北京可以更穩妥地控制選委會的投票結果,這樣做比協商產生特首更簡單、有效。

政治選舉,一定牽動社會各股力量爭奪,香港沒有執政黨,故此政黨都以奪取立法會議席、取得議會控制權為目標,泛民政黨在這方面做得很成功。建制派則希望守住議會內的功能組別,以及特首人選,確保管治權不會受泛民「侵蝕」。然而,香港的選票長期維持在六四比,即泛民陣營佔六成、建制佔四成,形成泛民可以主導議會,但建制則掌控行政(特首和司局長及行政會議),結果政治上府會長期對峙,不停惡鬥,出現一個結構性的死局,任何人當行政長官都難以扭轉劣勢。

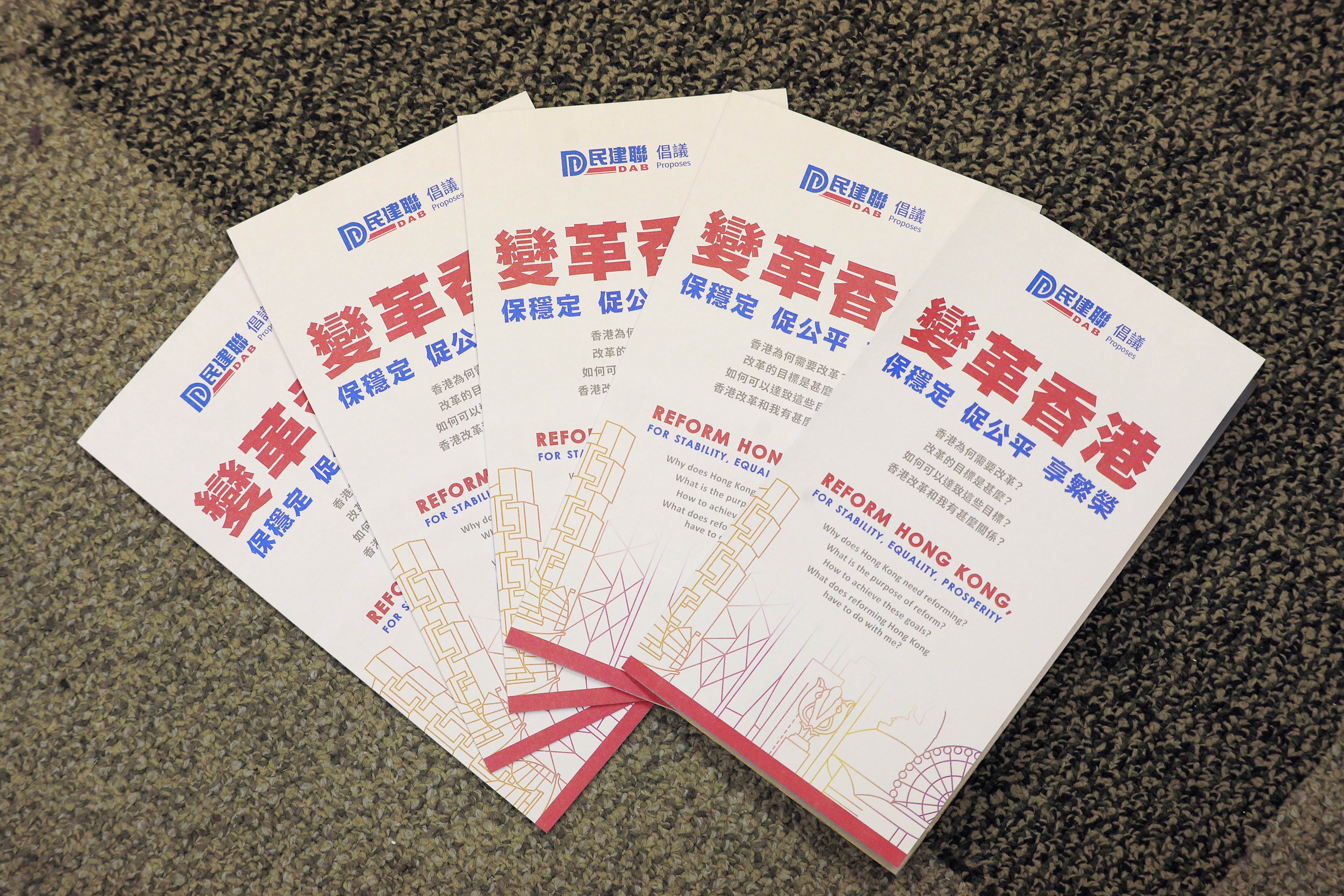

民建聯在1月底提出「變革香港」建議,認為需要推動政府行政改革,包括政府架構、行事管理及公務員體制;推動司法機構改革等等。變革建議涉及的範圍廣,但社會上的討論非常冷淡,一來是疫情下百業蕭條,市民為生存而掙扎,沒興趣探討「變革」這些大題目;二來民建聯只是一個本地政黨,他們的建議有多大份量,是否反映北京的主流思維?

其後民建聯再進一步演繹,他們的變革方案是希望加強特區的管治,淡化以選舉為中心的政治生態。這條主線,比具體要改革什麼機構更重要,相信也是北京希望未來香港政制發展的思路。

以管治為主,就以特首和行政部門(包括公務員體系)、行政會議,各重要公營機構、諮詢委員會等等,組成權力中心,執行中央訂下的路線、方針政策。選舉產生的機構如立法會、區議會等,將退居成為諮詢、監察組織,只能配合,不能阻礙特區政府施政。

簡單地說,就是退回到港英殖民地政府體制,港督聽命於倫敦,輔之以倫敦派來的政治顧問(今之中聯辦主任),然後由行政機關形成一個執政核心,其他如議會等只負責提供意見。

——節錄自2021年3月號《信報財經月刊》