撰文:李潤茵 本刊記者

有種時差叫「新界」,就是每天「早點開始、夜點結束」,皆因出城永遠「二萬五千里長征」,未來這種奇特現象有機會扭轉,因為新界未來會變市區。

政府總部北移

蛻變契機在於,第一、在新屋嶺周邊,可引進內地高等學府;第二、文錦渡及沙頭角等口岸,可改行「一地兩檢」;第三、香港的鐵路網絡發展緩慢,可考慮容許深圳鐵路南下接駁,甚至連政府總部都有機會遷往新界北,今年5月,建制派議員何君堯,已經提倡北移。

參考北京,2019年為發展通州副中心,市政府以身作則,搬遷35個部門、165個單位。在特首《施政報告》發表前夕,再有建制派民建聯議員造勢,向政府提交報告,開宗明義「新界北新中心」,實行與中環「南金融、北創科」。

報告指出,整個發展區最高可達超過8100公頃土地,容納約100萬人,提供約40萬個單位,超過65萬個就業職位。從數字來看,向北發展很合理。香港總面積為1111平方公里,城市化程度僅20%,遠低於其他城市。以新加坡為例,總面積雖不及香港,也高達73%;深圳總面積大過香港,惟發展起步較遲,也能達到47%。

這意味什麼?正面來看,新界仍有大量土地等待開發──該區佔全港土地總面積89%,居住人口卻只有52%〔圖一〕。

邊陲地帶變「黃金地帶」

市場最清楚不過。汪敦敬是提出「龍市理論」的專家,過去十二年預測樓市,準確度達百分百。

他告訴記者,兩年前評估樓市會強調「香港金融中心地位不變」,皆因數據顯示自2019年中,資金已持續流入,到今天則要衡量「香港在大灣區是什麼角色」。

舉例99%港人視為「邊陲地帶」的新界北,在這位樓市專家眼中,已經是「黃金地帶」,皆因「地緣邏輯已經改變」。他表示,傳統金融中心中環已成舊常態,新CBD是由跨區域、全國性基建所產生。

原本政府規劃,CBD 2.0選址在九龍東,惟汪敦敬認為,過去兩年的天災人禍,令香港失去啟德,「現在已經面目全非!」反觀新界北,他則非常看好,背後邏輯離不開「新中心由新路形成,幾千年歷史都是如此」。

新界北會如何變天?汪敦敬口中的「黃金地帶」,最早出現在2007年公布的《香港2030》,當中已經述及「北部經濟帶」;時至今日,沿着七個邊境口岸,東起沙頭角,西至深圳灣,新界北先後劃出六個區域,單單「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」,總面積已相當於60個維園,還有新田/落馬洲樞紐、落馬洲河套區、古洞北/粉嶺北及洪水橋發展區〔圖二〕。

基建方面,香園圍口岸去年已經啟用;30年前已構想的「北環線」,港鐵亦剛剛於7月提交環評,該線全長約10.7公里,接連東鐵及西鐵,將分兩期動工,預料在2034年竣工。

另一邊廂,立法會持續開綠燈撥款,新界北加速進行,民建聯甚至提出,北環線兩期工程應同期進行;與9年前新界東北提交立法會時,遭受衝擊,形成強烈對比。

「近年《施政報告》中,政府兌現能力最高,莫過於港珠澳大橋通車,相信未來是北環線,而按原訂規劃,單單洪水橋,甲級寫字樓供應已不亞於中環,再配合內地藍圖,畫面相當清晰。」汪敦敬以屯門為例,便能一小時接駁五個CBD:15分鐘深圳、45分鐘西九、50分鐘珠海及澳門,1小時中環,「現在即使到機場,屯門都快過西九!」

人稱「新界西北之王」,從事地產代理逾三十載,一直深耕新界市場,所以他很清楚該區發展,「有香港人仍認為,內地人永遠不會回來,那是大錯特錯!」

被汪敦敬形容為「先頭部隊」的內地學生,已經回來租樓。「有人辭官歸故里,有人漏夜趕科場。回顧八九十年代,香港同樣出現移民潮,惟樓市同樣暢旺。」他娓娓道來:「有人因移民賣樓時,也有人不移民而買樓。留港自然要規劃未來,當年我便創立祥益。」

跳出個人層面,社會何嘗不是要「向前看」?自從2020年7月,香港已步進新階段,正是港澳辦副主任張曉明口中的「二次回歸」,頒布《國安法》只是序幕。

之所以會出現「二次回歸」,正因九七回歸「人心未歸」──意思即是第一次回歸,中央只是收回主權,沒有收回治權,結果23年來,香港埋下深層次矛盾,積重難返,最終在2019年大規模爆發。

「土地問題」中央發聲

冰封三尺,非一日之寒。回歸初期,「港人治港」及「高度自治」,很大程度上得到落實,甚至到2008年,香港人認同自己是「中國人」,更一度高於「香港人」,惟同是2008年,中港關係急轉直下,「人心回歸」失敗告終。有指第一次回歸,中央依靠收買精英階層治港,包括親中政客及商家,實驗證明不可行,所以第二次回歸,要直接紓土地等民困,籠絡市民。

在《國安法》一周年研討會上,港澳辦主任夏寶龍表明,中央重視香港房屋問題,更列出行動目標:2049年告別劏房、籠屋。

自從中央官員發聲,積習已久的「土地問題」,突然得到港府迅速回應,例如財政司司長陳茂波,便在夏寶龍講話一星期後,高調探訪劏房戶,甚至主動提及簡化程序、建立土地儲備。

就在此背景下,建制陣營由政黨到智庫,甚至連發展商及鄉議局都不約而同地,將目光投向新界。比起「明日大嶼」,這個選項更符合三點:一、政治正確;二、經濟效益;三、國家戰略部署。

為什麼香港從來沒有大規模開發新界?歷史上,那是無論港英政府,抑或特區政府,都無法掌握的土地。原因是香港由三項條約組成──《南京條約》永久割讓香港島、《北京條約》永久割讓九龍半島(界限街以南)及昂船洲,最後《展拓香港界址專條》租借新界及新九龍(界限街以北)99年,所以從本質而言,有別於港島及九龍,新界屬租借地,而非割讓地。

英國刻意區隔中港

為什麼開埠以來,城市化集中在港島及九龍?就是源自香港有兩套土地制度。在割讓地,英國每次登陸,例行頒布公告會「公開拍賣每塊土地」,即使港島及九龍,都有原居民,不過英方表明「佔有權憑據(title)無效」,結果所有土地變相遭充公。

新界則截然不同。英軍登陸時,鄉紳們激烈反抗。一方面是出於愛國,另一方面更關乎土地。相較港島及九龍,新界是原始農業社會,更重視土地「私有權」,結果雙方達成協議。

由港英政府派員丈量新界土地,登記原居民的「紅契」,然後換作「集體官契」〔表一〕,無主之地(包括山嶺、沼澤及河流)才全數充公。自始新界原居民失去「永業權」,改以「承租權」形式保障土地使用權,成為一套有別於市區的制度。

縱觀百年殖民統治,港英政府都有兩套管治思維,其中一套就只針對新界,取態主要任其「自生自滅」,「只要承認英國為宗主國,政府能徵稅、處理刑法,基本都是維持原狀,那樣最能省卻資源」。前新界民政官員告訴本刊,此思維實際沿襲自古老歐洲。

在港英政府眼中,新界只是用來「區隔」內地的「邊陲地帶」,所以並非很重要的地方;在六七暴動期間,則是「左派大本營」,市區自然最好保持距離;到主權移交前夕,末代港督彭定康於任內再將部分私人地、魚塘地,劃為保護區及緩衝帶,例如后海灣及南生圍,變相進一步凍結邊境土地。

由於殖民政府有這種政治取態,所以即使發展新市鎮,仔細觀察演變,原來都是填海居多,不太碰原有的土地。由衞星城市觀塘開始,到六十年代,屯門發展在青山灣填海,七十年代的荃灣、醉酒灣(今葵涌貨櫃碼頭)及沙田新市鎮,還有八十年代的將軍澳及東涌。

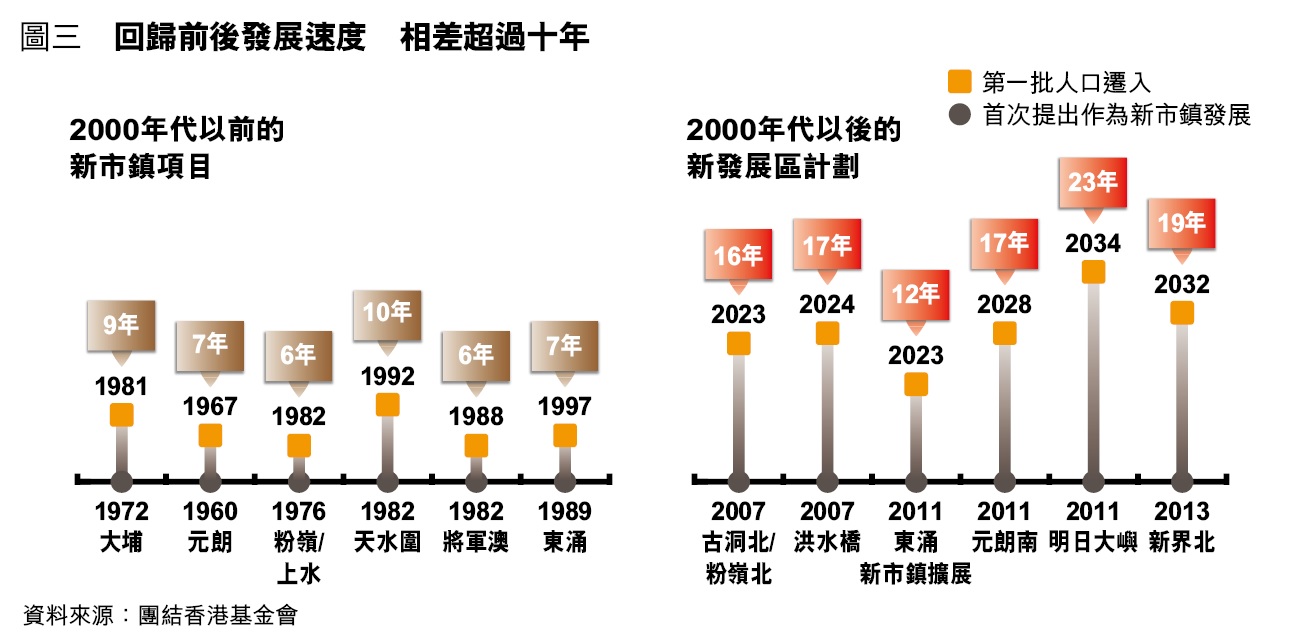

填海勝在速度快,時至今日許多填海計劃戛然而止,發展速度亦大不如前〔圖三〕。

殖民思維變中國思維

後來主權移交,新界的傳統及制度直通車過渡,包括特區官員思維,也停留在「邊境規劃」。回歸以後,新界北長期缺乏整體規劃,不是安置厭惡性設施,例如發電廠、堆填區、大型墳場及工業區等;就是發展新市鎮,但只針對興建房屋,沒有完善產業配套。

特區政府沿用殖民思維治港,最大問題在於與「中港融合」背道而馳;反觀一水之隔的深圳,成立「經濟特區」之初,已經立場鮮明,以香港為依托,來尋求發展空間。

去年,深圳特區四十周年,再獲國家主席習近平,表態支持為「綜合改革試點」,其中還包括擴大金融業、航運業的對外開放,無疑對香港構成壓力。

「當年,許多成功人士是游水過來,入黑後在深圳后海灣出發,望住流浮山警署盞紅色燈,游到天光抵港。」站在村公所天台,十八鄉鄉事委員會前主席梁福元,告訴記者現在每逢回歸、國慶及勞動節,自己反過來望向對面,欣賞深圳璀璨燈飾,「那邊高速發展,香港還說沒有地,為什麼差距那麼大?」

其實,40年前的深圳,與開埠前的香港,同樣是小漁村,但兩地的發展歷程,卻是迥然不同,正好反映出兩種不同的思維。

在中國,政府向來積極作為,以深圳為例,從「前店後廠」時以港為師,到經濟轉型期,發展高新科技產業,甚至在粵港澳大灣區內,政府都是由上而下規劃,先有頂層設計,再由下級執行,鄧小平便是改革開放總設計師。

再說八十年代,深圳特區一片荒地,一切由零開始,就靠移山填海,到2016年時任市委書記表示,30年間深圳填海面積55平方公里,即半個澳門,以香港100年填海歷史計,也不過76平方公里。

反觀香港,由於沿襲港英時期的「小政府、大市場」思路,發展的主導權,往往讓利給商界,結果缺乏整體規劃外,回歸24年還落得「產業空洞」及「發展緩慢」的下場。梁福元就支持「中國速度」,「我在福田、廣州當過政協,內地學習得很快,我曾經建議白雲機場如何改善,提案一年後已經落實」。

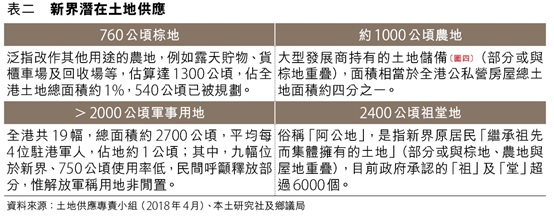

綜合不同新界土地,總面積估計相當於7個「明日大嶼」〔表二〕;作為新界原居民,梁福元當然很清楚箇中潛力,並且向本刊表示,願意配合國策發展,認為在賠償方面,「阿爺那套很公道!」

觀察過去一年,港府覓地態度亦有所轉變,開始化被動為主動——去年,率先推出「土地共享先導計劃」,針對發展商農地儲備〔圖四〕;今年,則罕有動用「尚方寶劍」《收回土地條例》,目前己經六度出鞘〔表三〕。要知道特首林鄭月娥曾經表明,不會輕率使用《條例》,以免冒犯私有產權,如今都一改抗拒態度。

南深圳成兵家必爭

「阿爺」是否背後發功?不得而知。但可以肯定是,香港需要配合國策。「無論香港政府,抑或民間企業,以至整體市民,也要認識歷史走到今天,香港的中介地位,已進入戰略性轉移階段。」暨南大學經濟學院教授封小雲表示。

在接受本刊電話訪問時,她指出,香港的傳統優勢在金融、商貿、門戶開放、與全世界連接,但「現在恐怕連大陸都未連接好,更遑論『一帶一路』」。與此同時,封小雲認為,在傳統優勢以外,香港還需要有「新的核心競爭力」,其中則包括科研。

「中國最缺乏是研究。無論是深圳、廣州,甚至珠三角,以至全國,沒多少大學能進入世界前50名,香港則已經有4間。」封小雲補充:「即使大疆在深圳取得突破,基礎研究都是來自香港。」

因地利之便,科創產業向北走,將是大勢所趨,他日落馬洲河套區落成後,「港深創新及科技園」的規模,便是香港科學園的三倍,而且「有別於科學園,河套區特別在於,那是兩地合作的試驗區」,團結香港基金會助理研究總監水志偉透露,生物科技既是香港強項,也同為深圳七大戰略之一。

科技衝破邊界。起碼在世界知識產權組織(WIPO)眼中,「深圳-香港-廣州」已經是一體化,在最新的科技集群全球創新指數(GII)中,排名第二。

經濟重心北移,新界愈開愈多口岸,同樣模糊邊境,「現在只是起步,未來通勤人員將會增加,在『一小時生活圈』內,大灣區會形成一個城市群」封小雲分析。

基於政治考量,近年官方未有高調重提「深港同城化」概念,惟香港民間已出現「南深圳」的說法,視新界為深圳的延伸。原因是邊境城市,例如上水,個別高尚住宅區內,居民主要操普通話,情況猶如西九的凱旋門。

其次,中資擬在邊境搶灘。自2019年起,新界北部六幅住宅地中,三幅由內房奪得〔表四〕外,恒大亦斥資6億美元,從恒基手中購得元朗地,估計將建200個單位,目標是吸引內地買家。

佳兆業及萬科在港珠澳大橋附近,分別買地塊及建成逾千個單位。背後算盤可能是見新界北部,距離深圳黃金地段,車程僅1小時;反觀南山區,部分樓價已經高過新界,發展商或考慮到,深圳上班族,日後有機會在新界居住。

無論如何,「南深圳」率先成為搶手貨。近期,幾幅位處新界北發展區的地皮,便競價激烈,最終以高價成交,由本地發展商奪得〔表四〕,預料未來幾年,邊陲地帶將陸續有私樓落成。

——節錄自9月號《信報財經月刊》