從傳統涼茶舖,到連鎖健康品牌,憑「自家製」入屋的鴻福堂,行政總裁司徒永富強調,無論順境還是逆境,求變才是永恒生存之道。新冠疫情衝擊零售模式下,集團再次開拓新戰線,計劃今年開設至少七間概念店,除售賣草本飲品外,還提供輕食及咖啡,主打年輕人市場。

撰文:李潤茵 本刊記者(相片由受訪者提供)

淺灰色牆身、純白色階磚,再搭配木製品,店內傳來陣陣烘焙香味,走上閣樓則是共享空間。驟眼看跑馬地的HFT Life,會以為是日系咖啡店,仔細看招牌就會發現,原來是老字號鴻福堂,「HFT要成功就是不似鴻福堂!」,司徒永富放下豪言。

長久以來,香港零售業普遍面臨「三高」問題──租金高、人工高及原材料成本高,鴻福堂也不例外。司徒永富向來對高租金深惡痛絕,「在風和日麗的日子,資產價格持續上揚,租給名牌及藥房,當然比鴻福堂吸引吧!所以我們經常捱打」。堂堂CEO就試過為分店租約,硬着頭皮親自走到中環跟大地主商量,但結果都是失敗收場。

涼茶.孵化器

許多心儀舖位過去只能望門興嘆,卻因新冠疫情意外帶來轉機。以跑馬地及九龍城為例,司徒永富便透露「議價能力高了」,談租約較昔日容易外,位置及面積等條件亦更好。訪問所在的跑馬地店二樓,不久前就與社創基金(SVhk)合辦「養生跑」,「明天亦開瑜伽班」,以上種種昔日難以實現。

「這個位置即使沒人來,我還是要照樣交租,為什麼不大家共享呢?」「小區經濟」啟發司徒永富開設概念店,他分析人們經歷遙距工作後,連生活習慣都改變了,簡單來說就是區內需要聚腳點;「走得快好世界」這套思維亦不合時宜,原因是疫情教會人們要「慢活」,頻繁的商務會議,如今都只能有限進行,「人們反而多了空間沉澱生活」。

HFT概念店遂應運而生。開宗明義買杯涼茶(或其他產品)後,坐成日都無人趕,這位CEO最期待的畫面是這樣的──幾個朋友拎住杯涼茶,然後度橋及撰寫計劃書,最後獲首輪融資,「我都與有榮焉啊!」明言共享空間,內設免費Wifi,歡迎初創光臨!

接着,他進一步解構商號,表示刻意加上「Life」背後也有意思,正是「因為生活充滿可能性」,而這條新開發的副線有別於傳統鴻褔堂,店員都會比較年輕。

查實打從第一天掌舵鴻福堂起,過去22年以來,司徒永富都是不斷求變。「有些轉變是逼出來的,每天都要面對,所以不用太大反應;有些則是計劃中的變,乃審時度勢後的結果;最後就是科技,那是無法抗拒的。」至於如何面對變化則視乎各自修為。

態度比學歷重要

話說司徒永富出身草根,母親於他八個月大時因病早逝,父親則為生活遠走南洋,連他自己都形容恍如是「粵語長片情節」,「我從未體會過媽媽抱我!」

由於原生家庭不完整,他十分重視「家庭」這個概念,間接亦影響了品牌定位,鴻福堂曾經以「幾乎有阿媽咁好」為口號,「最好當然是阿媽,我們不敢取代!」

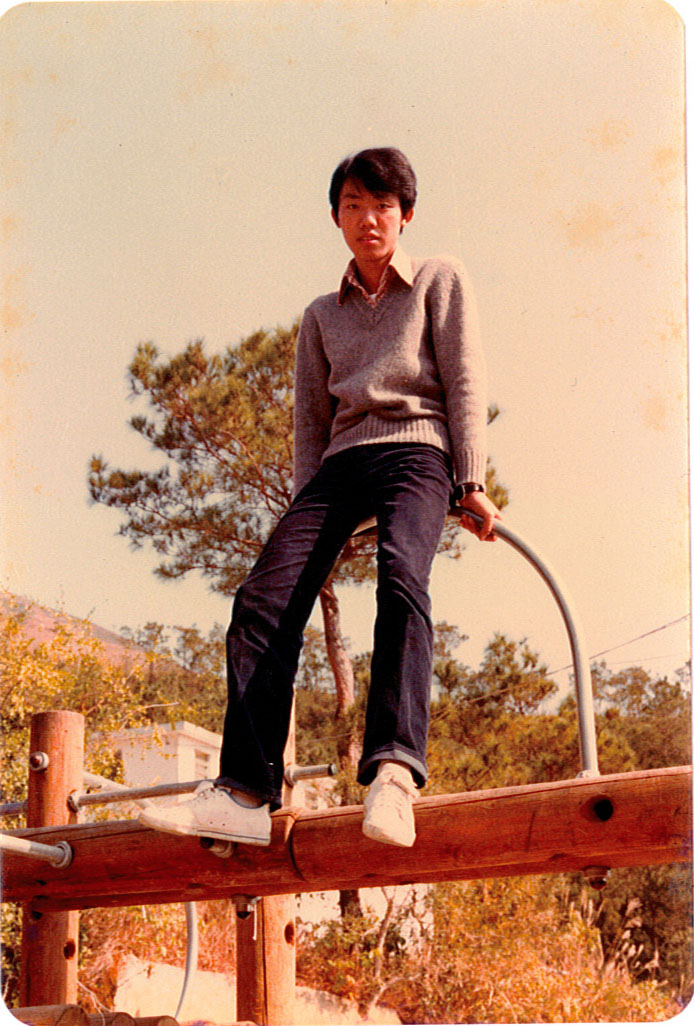

營商哲學離不開人生經歷。被問及為何副線特別注重年輕人?同樣地,與司徒永富求學生涯脫不了關係。今天的上市公司CEO,小時候曾經是街童,被老師睇死為「爛泥」,後來公開試擦邊合格,考進當年未升格的樹仁學院修讀經濟。

「從前,嶺南大學校長陳坤耀曾經說,入嶺南會喊兩次,第一次是成績不好,沒有公立大學錄取,所以喊着申請;第二次是收到入學信,真要接受現實了。」司徒永富續道:「樹仁同學更要喊三次,尤其拿着商學院的畢業證書,我知道那種感受,我都是過來人。」

他形容自己頗懂孤芳自賞,「鍾期榮校長有句說話,至今仍然影響我——別人看不起你,就自己看得起自己!」背後的歷史是樹仁逾十年的正名努力,司徒永富坦言受鍾校長薰陶:「若自己都看不起自己,就真是什麼都沒有!」

回母校執教,司徒永富最落力為師弟妹爭取實習機會,「我可以好自豪說,是全港首個積極介入就業教育的人」。皆因征戰商場多年,這位師兄很清楚「成份」無法改變,惟與其日日「灌雞湯」給學生,不如索性推他們落場「游水」。

「其實站在僱主立場,一旦入職,學歷已經無關重要;在我心目中,可塑性取決於態度,一個人能夠謙虛,承載新知識的機會都較高,反為自認叻的人可能毅力欠奉。」在司徒永富構想中,概念店其中一個目標是創造上流機會。

他指出,假設一年開到十間分店,新增區長職位已經兩個,而且員工擁有前線經驗,想晉升至客服部門,也具有優勢;另外,CEO對共享空間,亦抱持開放態度,「若然有年輕人提議,舉例想辦DIY Fashion,大可談談怎樣合作。」

社會絕望感很強

畢竟曾經從事教學工作多年,長期接觸年輕人,司徒永富深有體會,受訪時狠批近年本地教育製造挫敗感、跟勞動市場脫節,「學非所用,沒有出路!」他直言,「行行出狀元」已成過去,因為今天社會再沒有藍領。

「所謂生涯規劃,其實得啖笑,政府以為撥款、辨場講座,就等於完事……一個規劃最重要是提供導師,給他們工作經驗。」他表示:「不管社會氣氛如何,年輕人只要肯落水試,無論最終游成點,三個月後都肯定有不同,起碼走出街並非白紙。」

時下社會氣氛,他不諱言絕望感很強。「從前所謂『獅子山精神』,其實就是同舟共濟,而且當年的成功故事不是炒賣,而是穿膠花,所以人們都有所盼望。」反觀今天很多香港人選擇移民。

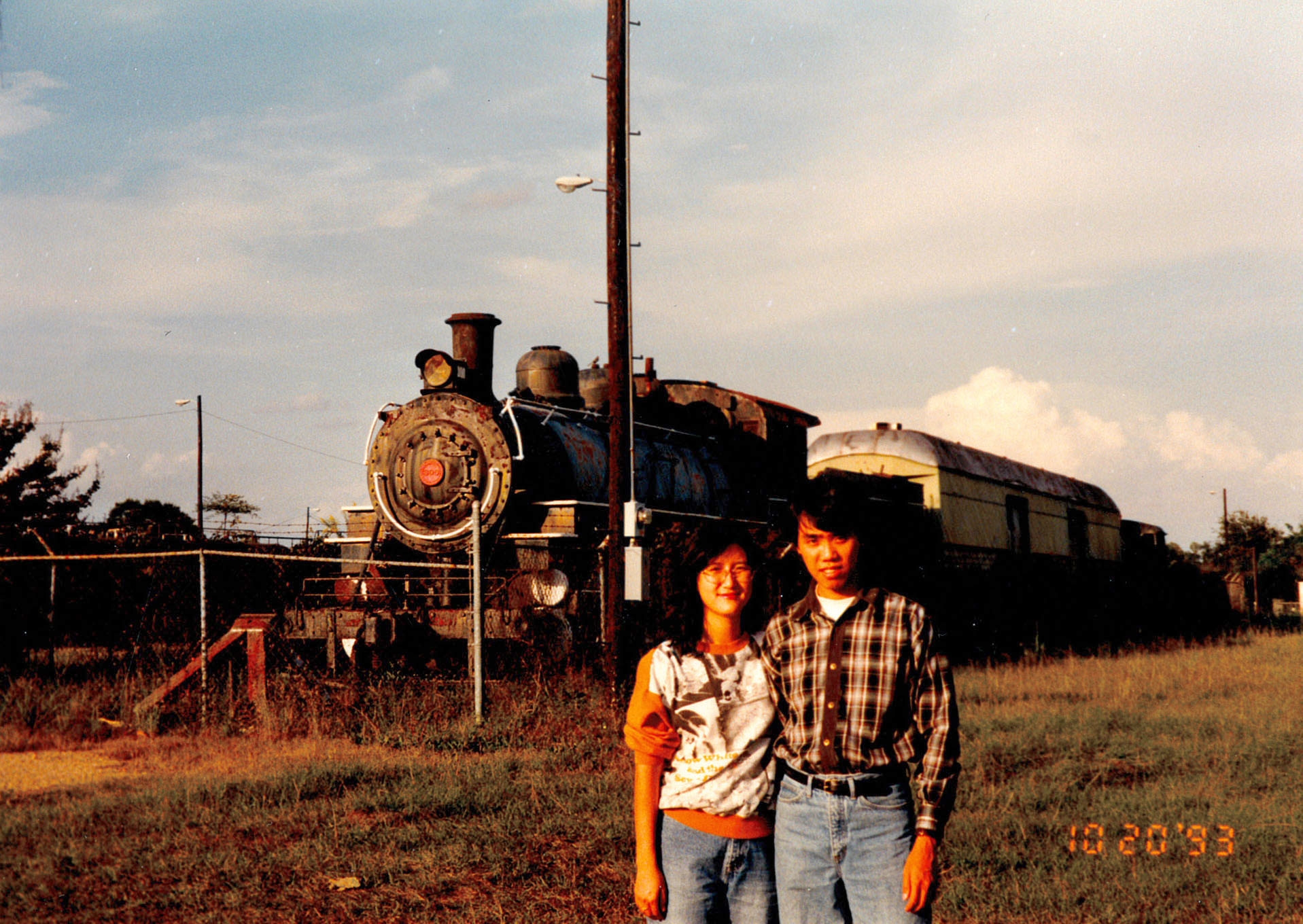

「我是九六年回流香港,當年在美國南部讀書,太太則在當地從事社工,原本都是很大機會移民當地,而且身邊所有同學,畢業後都選擇觀望,先不回香港。」司徒永富是高瞻遠矚嗎?他解釋,「自己不是名校高材生,從小到大都並非讀書材料,於是很直線想像,若我在外國都算是人才,當地豈非人才多到阿媽都唔認得?」雖然有自嘲成份,惟司徒永富也是衡量過自身條件,認為香港機會比外國多;時光飛逝25年,他坦言只是歷史重演,「不是世界末日!」

他遂用身體作比喻,指出一生人中總會出現感冒,偶爾也會大病一場,「過去兩年,香港就當是大病,未死的話就要解決問題」。司徒永富坦言,自己都沒有良方,不過他認為最起碼要「互相鼓勵」。

「香港始終是家,我在這兒成長,就像每間公司永遠都有事情發生,全部問題都可外判給專家、代工生產,這樣也很無癮吧!」所以明知共享經濟概念很宏大,實行起來困難重重,惟他依然積極推動。

司徒永富相信:「即使我們今天開新戰線,成敗都是未知數,其實都是各盡所能。當人人都有利他觀念時,在群體內努力善用資源,其實已經足夠多贏。」

更重要是社會「無法放棄年輕人!」司徒永富就憶述,自己年輕時是如何「激死」老豆,「即使現在看我,髮型都仍似溫拿,從前爸爸見到這頭長髮便生氣!」

有一次,父親更拿起剪刀,準備剪爛所有喇叭褲。「爸爸對我沒有太大期望,不過他也從來都沒有放棄我。」司徒永富續道:「那麼,我們為什麼要放棄香港年輕人呢?」

當然,前題是年輕人不能自暴自棄。那些年,司徒永富由於成績差又頑皮,曾被老師形容為「爛泥」,沙紙唔靚、職場起點低,97年金融風暴更經歷負資產,但都沒有一刻想放棄自己。

配稿:與零售談戀愛 用Street Smart救舖

司徒永富曾經歷負資產、失業,後來由金融半途出家,轉行沒有人睇得起的「賣涼茶」生意。期間,鴻福堂產品推陳出新,開始由賣涼茶,漸漸進化到燒賣、茶葉蛋、糖水、湯包、粥粉麵飯……,其實每種食物上架背後都有段故。

24小時都在交租

「我有個理論,叫『射粒子彈射大炮』,意思就是假設有十間屋邨 舖,我會深度研究其中一間,看清症狀再落藥,有成效才複製至其餘九間。」司徒永富表示。

截至去年底,集團在香港共有119間自營零售店,按門市地段劃分可分為地鐵、屋苑及商住三類,「不同店舖客源截然不同,經營方法及生意組合都有差別」。

舉例石門及太子,即使同樣是地鐵站,惟兩店附近居民作息時間不同,對產品的需求及口味,也有明顯分別,「石門多學校,太子主要上班族」,所以經營時間都不同。

機場以外,大圍店就曾經開通宵,目標客群則是區內居民,司徒永富分享,該區消費能力其實很強,而且是交通中轉站,「坦白說,租金是交24小時,除非真是沒生意,深夜才會關店,否則都是sinking cost(沉沒成本)」。

旗下逾百間店舖,業績參差正常不過,問題在於如何斷症呢?於是,司徒永富曾組隊落區考察,嘗試為「死場」尋找解藥,結果當年就走進天水圍開荒——天水圍店是商場舖,但生意一直沒有起色,令司徒永富相當頭痕,沒有調察,就沒有發言權,於是決定「踩線」,率先觀察是附近人流。

魚肉燒賣勾童年回憶

「天水圍曾經被稱為「悲情城市」,但其實並非沒有原區消費。」原本早上11點才開門,司徒永富6點已經到達現場,果不其然7點開始湧現人群。

他指出:「天水圍很多原區就業,返工返學時間,商場其實很熱鬧,所以兩間鄰舖,分別是酒樓及西餅店,都是7點已經開店。」

如是者,鴻褔堂經營時間提前至8點,但難道賣龜苓膏嗎?結果為生存,天水圍鴻福堂,率先連燒賣都賣!「頭更回來,優先處理蒸爐,擺出門口,賺得幾多得幾多!」

司徒永富形容,從事零售「似拍拖」,而且力不到不為財,其經驗之談是,必須掌握區內脈搏。「在天水圍坐到下午3點,人流再次湧現,媽媽接孩子放學。」

眼見小朋友們,向自己舖頭迎來,以為終於發市?他們只是路過,很快就走到旁邊買雪糕、到便利店買麵包,那刻司徒永富在想:怎樣吸引小朋友呢?

「小時候當街童,最喜歡在街邊食燒賣,跟酒樓燒賣不同的,那是豬肉,街邊是魚肉。當時我想自己都在香港長大,童年也是跟大眾一樣啊!所以想尋回那種味道。」

後來,司徒永富發現,燒賣還可應用「魚鈎理論」——「通常媽媽飲涼茶,小朋友會催她走,現在他們可以食燒賣,而且慢慢長大後,也會跟阿媽飲菊花茶,味蕾就會開始接受其他產品。」